Journal de l’année 2020

|

Dans les Vraies Richesses, j’ai marqué tout ce que j’avais gagné, véritablement ma richesse. La seule que je vous souhaite, camarades. Vous m’interrogiez sur la joie : à quoi servirait de vous répondre si vous ne saviez pas en même temps de quoi je suis riche, si vous ne saviez ce que je désire pour vous. A partir de ces champs dont je vais vous parler, mêlée à la sérénité des herbes et des vergers, dans la paix de ces maisons armurées de ruches, gronde chaque jour la loi de Dionysos qui fait lutter les hommes avec ivresse contre le travail. Mais, dès que vous entrerez dans ce monde, vous trouverez tout de suite une joie : celle des gestes naturels.

L’autre, continuons à la chercher. Rien n’est têtu comme un paysan. Tout est détruit, il recommence ; tout s’effondre, il reconstruit ; il n’a plus rien, ses mains sont vides. Ah ! cette fois, plus d’espoir ? Non. D’où sont venues ces graines qui germent déjà entre ses doigts, ces semences qu’il semble s’arracher de son corps et qui ruissellent déjà sur les champs « au-dessus desquels – dit-il – est la mauvaise fortune du ciel, mais aussi la bonne ». Alors, s’il y a tant de ressources en nous quand nous n’avons plus rien, de quoi ne serons-nous pas capables quand nous avons quelque chose ? Je donne ce que j’aime à ceux que j’aime. Pour que nous ayons des sacs également chargés sur la route. Vers la joie.

Jean GIONO. Manosque, janvier 1936. Giono, Jean. Les vraies richesses : (*) (Les Cahiers Rouges) (French Edition). Grasset. Édition du Kindle.

|

Septembre 2020

|

« J’ignore ce que je vais vous raconter. Tout ce que je sais, c’est que le jour baisse et qu’on n’écrit un livre que pour la lumière qu’il pourra nous apporter. À quoi servirait-il de l’écrire si on le portait déjà tout entier conçu et programmé ? On écrit pour y voir clair en soi-même, pour ouvrir un chemin, pour orienter une pensée qui cherche son étoile. Ce serait se méprendre que croire cette orientation prédéterminée. Le chemin ouvert par la plume ne figure sur aucune carte routière, il n’est pas non plus la projection d’un projet réfléchi, il s’ouvre sous les pas de celui qui chemine dans l’ignorance de ses étapes et de sa destination, disputant son tracé à l’effort du marcheur et à la difficulté du terrain. La trace peu à peu se précise sous les pas ; un jour elle fera sens, mais nul n’en saurait préjuger ; le chemin ne vient pas de l’initiative de l’homme, il l’initie à son aventure. […]

Je n’ai jamais usé de ma plume que comme d’une baguette de sourcier qui puisse, par son frémissement, me révéler la présence cachée d’une eau vive. C’est dire qu’aucun itinéraire balisé jamais n’a pu conduire mes pas, ni voie royale, ni grand’route, rien que le chemin des écoliers, ayant le sentiment, par atavisme familial, que la vérité sourit toujours au rebelle pour finir par échoir, comme par miracle, à la bonne encontre de quelque traîne-savate en maraude. […]

De la vérité Pascal disait que Dieu l’avait couverte d’un voile et qu’elle errait inconnue parmi les hommes. C’est laisser entendre qu’elle ne se trouve pas là où ses détenteurs patentés ont prétendu l’abriter et qu’il faut laisser ses amoureux s’aventurer aux quatre vents de l’esprit. […]

Je m’étais promis de ne point revenir à l’écriture, ayant perdu avec mon épouse celle avec qui j’avais pu, ma vie durant, faire preuve de sincérité. Si j’y reviens, c’est parce qu’il n’est meilleur exercice pour ajuster notre présence tant à nous-mêmes qu’à nos familiers. La page d’écriture règle la journée du laïc comme la pagina sacra celle du moine bénédictin ; elle est l’indispensable discipline qui nous accorde à l’univers tout en assurant notre harmonie intérieure. Sur quoi exercer alors untel règlement ? À un âge où l’on n’a plus la moindre espérance de vie et si peu de présence au monde, il ne nous reste que notre passé… » Pierre MAGNARD, Penser c’est rendre grâce, «Ouverture », L’Appel du chemin |

9 & 10 septembre 2020

Ce portrait fait partie de ceux de quinze femmes d’exception, il résulte d’une de mes plus récentes rencontres.

Arlette Couder, l’épopée du bien-être

Malgré l’avancée des droits des femmes, même si c’est une honte de devoir le conceptualiser ainsi au XXIe siècle, seule une femme exceptionnelle est un peu mieux considérée par la gent masculine qui cultive, trop souvent encore, un scepticisme insultant.

Celle que je souhaite évoquer est bien entendu dans le cadre de l’inhabituel, puisque malgré nos habitudes grotesques de pseudo-supériorité masculine, chacun doit reconnaître sa maestria et surtout son charisme que l’on voudrait souhaiter à tous les chefs d’entreprise.

Sans doute – et j’en ai connu – il existe des femmes ambitieuses, hystériques, garces, et même dangereuses, comme cela existe chez pas mal de mâles, mais que l’on s’est plu à considérer comme naturel chez l’animal masculin. Moins facilement, nous leur concédons des qualités positives que l’on admire chez les meneurs d’hommes. Loin de moi de faire l’éloge global du beau sexe, chez lequel j’ai observé ou côtoyé, en dehors des cas précités, d’authentiques courges ou de parfaites nullités et déjà dans ma vie professionnelle, mais comment ne pas vouloir reconnaître l’égalité des potentiels des deux sexes ?

|

| Arlette Couder |

Je doute qu’Arlette, puisque c’est son prénom, se soit préoccupée de considérations sexistes, pour mener ses actions et construire son projet de vie. Je crois plus au dynamisme, à la passion, à la détermination d’une personnalité investigatrice qui a trouvé son épanouissement dans sa quête du bien-être.

Je ne l’ai sérieusement connu, qu’entre 1996 et 2006, au temps où elle était pharmacienne aux Catalpas à Chancelade et parallèlement conseillère à Bio-Périgord, une épicerie bio avec des extensions évolutives et significatives, géographiquement mitoyenne de la pharmacie.

C’est d’abord une très charmante femme, petite, mince, ravissante, donnant l’impression d’une éternelle adolescente, ce qui évidemment, n’est pas pour me déplaire, à beaucoup d’autre je me doute tout autant, mais au demeurant fort insuffisant pour définir une nature d’exception. C’est dans ses traits de caractère et sa manière d’être avec les autres que l’on découvre une personnalité magistrale, a la fois bienveillante, généreuse, ferme et convaincante.

|

|

|

| La pharmacie des Catalpas, chancelade | Une des spécialités de la pharmacie | |

La pharmacie et Bio-Périgord formaient un tout cohérent, salutaire et très avenant pour qui voulait vivre juste et bien. J’adorais cet endroit, pour les conseils, les plats préparés toujours délicieux, le choix des produits, le sérieux et l’esprit amical. C’était comme une famille, conviviale, chaleureuse et où régnait la bonne humeur. Je crois qu’exception faite de Christiane Jensen fondatrice de Tupperware-Dordogne, je n’ai jamais rencontré une personnalité aussi fédératrice, consensuelle, estimée et appréciée de tous, sauf bien sûr des jaloux, et il y en avait, justement mécontents d’être aussi ridicules, par comparaison.

Par exemple, je me souviens d’un entretien avec mon médecin, qui fut de bon conseil pour moi à la fin des années 70, mais qui avait des rigidités de concepts, que certes, il remit parfois en cause ; ainsi d’hostile à l’homéopathie, il en devint un des praticiens convaincus, allant au-delà de mes propres réticences. Je n’étais pas trop enclin à devoir avaler sa dose de Thuya 7 CH après un rappel de vaccination contre le tétanos qu’il me prescrivit. La douleur se manifestant, je fus bien inspiré d’avoir ce tube sous la main, la douleur ankylosante de l’épaule disparut en moins d’une heure, à mon grand soulagement !

Cependant, il m’agaçait lors de mes rares consultations en me demandant ce que j’avais et ce que je voulais pour le traiter. J’avais une réponse assez provocante : « Docteur si je dois faire le diagnostic et la prescription, c’est donc vous qui allez me payer la visite ! » Il en était plus ou moins vert devant mon toupet !

Un jour, il fut question de Madame Couder, et là, lui qui était assez placide, la moutarde lui monta au nez au sujet de ses conseils en teintures mères, compléments alimentaires et homéopathie. Il me déclara : « Celle-ci mériterait que l’ordre des médecins lui fasse un procès pour exercice illégal de la médecine ! ». Ce à quoi, avec ma franchise, si peu aimable, je lui rétorquais : « Sauf que contrairement à vous docteur, dont je paye la consultation et qui me prescrivez des remèdes qui ne résolvent rien, les conseils gracieux de madame Couder apportent une solution pérenne à mes ennuis ! » Alors que ma réponse lui fit l’effet d’une lame de rasoir, il dut penser « oh ! Le con ! ». Il en resta muet. Son successeur, très sympathique, au demeurant, se méfie de moi, et ne fait que des propositions qui pourraient m’agréer, ne prenant aucun risque inutile.

Lorsque cet heureux temps, qui perdura dix années, avec madame Couder, les charmantes Pascale, Florine, Christiane et l’équipe de la pharmacie s’acheva, j’avoue que j’étais parmi les plus contrariés ; j’avais bien raison, car le successeur, bien qu’étant un loustic prétentieux, ruina tout l’édifice construit avec tant de patience et de talent par cette petite femme. J’étais fou de rage et c’est en ces moments que les armes d’un fonctionnaire aimeraient pouvoir s’appliquer, mais il n’y a pas de sanction pour les crétins. Quand l’homme se montre le subalterne de la femme et incarne même la caricature de ce qu’on tente toujours de reprocher au genre féminin ! Pour Bio-Périgord, après l’immense succès de ce concept moderne, ce fut pire, l’incompétence et la prétention se mêlaient à une sorte de dérangement cérébral et il fallut l’arrivée d’Hélène, que l’on pourrait qualifier cependant de béotienne, pour sauver ces lieux où progressivement une horde d’ « échaudés », dont j’étais, mais moins irascible que certains qui ne voulurent plus y mettre les pieds, réapparaissent. La Vie Claire, aujourd’hui, englobe tout l’espace à la fois de la pharmacie et de Bio-Périgord. C’est la grande Vie Claire de Périgueux, puisque celle du centre-ville avait été ruinée par la mégère qui fit fiasco à Chancelade.

Il fallait, deux femmes courageuses, volontaires, à des années de distances, pour construire puis réinventer ces lieux.

Il fut un temps où cette pharmacie avait un rayonnement qui dépassait de beaucoup Chancelade et Marsac, nous venions d’un peu partout, c’était mon cas, puisque j’habitais à 20 kilomètres de Périgueux. Nous n’en connaissions pas le fonctionnement interne, mais Pascale me confia que la «directrice» terme qui ne lui sied guère, je dirais mieux «l’inspiratrice» s’assurait que chacune de ses salariées puisse acquérir au moins une partie de ses propres connaissances, cependant difficiles à égaler. L’organisation du fonctionnement de la pharmacie, permettait avec libéralité, de ne pas rester une simple potiche derrière un comptoir. Pascale par son charme, son écoute, sa gentillesse, était devenue une suppléante recherchée de madame Couder, et vers laquelle nous allions en toute confiance. Je pense d’ailleurs que c’est pour elle que ce fut le plus délicat et triste, de devoir finir son temps professionnel dans le déclin de ce qu’elle avait connu.

|

|

Déjeuner à Château l’Evêque. L’Équipe de choc, de gauche à droite : Arlette, Josiane, Cécile, Christine, Marie-Laure, Jacqueline, Françoise, Pascale |

La nouvelle pharmacie de Chancelade synthèse ubuesque des deux préexistantes, ressemble davantage à un univers carcéral sinon à une succursale des établissements funéraires Virgo. Le personnel aligné, raboté, laissant au vestiaire sa personnalité, incarne une hideuse robotisation, faisant penser à des films de science-fiction qui n’ont pas ma faveur. Après un unique passage, déconfit, je me rendis à celle de Saint-Léon-sur-L’Isle, y trouvant visage humain, pour mes rares incursions dans cet univers.

Les regrets ne changent rien. Sur la photo qui réunissait au restaurant le couple Couder et le personnel de la pharmacie, au moment de la vente, on sent bien la tristesse de la fondatrice de ces lieux uniques qui proposaient la panoplie des soins naturels, souvent très efficaces et moins toxiques que la chimie galvanisée par les laboratoires pharmaceutiques. Il faut simplement reconnaître qu’un tel succès est lié à une personnalité qui allie intelligence, rigueur, bienveillance, communication, pédagogie et promotion. Sans ce charisme fait de réflexion, d’études, de volonté, de partage, rien n’existe plus !

|

| Daniel et Arlette Couder |

Pour conclure cet hommage plus que mérité, à celle qui nous aura offert de si belles années, je veux associer un homme, Daniel Couder, son heureux époux, qui la soutenait et dirigeait avec bienveillance Bio-Périgord dont il était l’instigateur et le manager. Il me faut y associer également, selon sa formule épatante, « l’équipe féminine de choc » qui animait la pharmacie et celle qui faisaient de Bio-Périgord un havre de ressourcement et de convivialité, Florine, Christiane et Pascale qui possédait le double talent de pharmacienne et de conseillère en nutrition saine. Je tiens à y associer, Hélène, qui avec détermination aura redonné à ces lieux la destination qu’Arlette Couder avait dessiné si heureusement pour lui, soit être au service du bien-être de tous, salariés et clientèle. ♦

Les femmes remarquables de ma vie

Au cours des mois qui viennent, je vais tracer quelques portraits de femmes (environ quinze) qui m’ont impressionnées, soutenues, enchantées. Je commence par la première de toutes qui était aussi ma marraine.

Vendredi 4 septembre 2020

Ma grand-mère Marie Rosalie, tout un art de vivre

D’un temps ancien où j’étais sous protectorat maternel, enfermé dans toutes les craintes et peurs pour ma santé, qui, il est vrai, n’était pas idéale, il y avait Marie Rosalie, mère de mon père et ma marraine. Mon père, qu’elle avait conçu incognito lors de ses activités de louage dans une famille bourgeoise. Cette Marie Rosalie n’avait pas tout donné à son fils et en éprouvait sans doute du remords. Aussi, son petit-fils bénéficia de toutes ses attentions et de sa tendresse. Elle était simple, peut-être même un peu primaire, mais généreuse, positive, courageuse et joyeuse.

|

|

Thenon, Marie Rosalie jeune-fille et Jean, fils de son frère Adrien Geoffre et de Marthe |

La famille était installée à ‟Vaujean”, commune de Thenon. Mes arrière-grands-parents Céline (en réalité Marie Bussière) et Philippe Geoffre (de son véritable prénom, Jean) étaient métayers et vivaient de peu. Leur descendance fut pourtant moins modeste : Adrien, Marie Rose (née en 1896 et disparue en 1897), Arthur (rebaptisé Marcel), Angèle, Marie Rosalie, Louise et Nanie (de son vrai prénom Adrienne).

|

| Céline & Philippe Geoffre, parents de Marie Rosalie |

Marie Rosalie épousa Gabriel Joubert, avec lequel ils eurent un fils, Michel, qui disparut enfant. Gabriel adopta notre père et toute sa famille nous adopta tous, principalement ses soeurs Aimée Joubert et Germaine Lacoste et ses enfants. Gabriel disparaissait à 39 ans. Ma grand-mère veuve, continua à bénéficier de l’affection de sa belle-famille, dont il nous reste une adorable cousine : Annie Siozard.

|

|

De gauche à droire, Marie Rosalie Gabriel & Aimée Joubert |

Marie Rosalie se remaria plus tard. Elle éleva les deux derniers enfants de Roger dont l’épouse s’était montrée indigne durant la dernière guerre. La jeune fille était fort séduisante et fut ravie un peu plus tard de changer de classe sociale, se trouvant des compétences et de l’autorité sur les autres avec le diplôme de « Revanche sur la vie ». Le garçon était plus goguenard et sympathique, il n’eut pas malheureusement une aussi longue vie que sa sœur. C’était un véritable orfèvre dans le domaine manuel, ce qui suppose une vraie intelligence, il fut un des pionniers du froid (les fameux frigidaires remplaçaient nos glacières un peu aléatoires) lorsqu’il en fut l’heure. Il aimait les jolies filles, il en épousa une avec laquelle il eut deux filles fort charmantes. Il chantait aussi magnifiquement que Luis Mariano. Durant son service militaire, il rencontra, me semble-t-il à Toulouse, Édith Piaf qui s’enticha de lui, avant qu’elle ne succombe aux charmes du beau Théo Sarapo qu’elle épousa en 1962.

|

|

Pâques 1953, baptême de Françoise debout à gauche Mamie, Christian, Roger, Colette, Mémé, Pépé de chaque côté du landau Christine, mes parents et moi. |

Je l’aimais bien, il était naturel, joyeux, ce qui fait qu’il était bien apprécié de tous, pas uniquement de son entourage direct. Il surnommait tout le monde de manière fort amusante. Ma grand-mère Rosalie était “La Cadix” à qui, il chantait bien évidemment « La belle de Cadix a des yeux de velours… », son père “Le Brège”, sa sœur “La Cagna”, notre cousine Colette “Trotinette”, son cousin Vergnolle “Cocotte”, je dois avoir oublié le mien ! Il y avait dans la modestie de ce foyer, une bonne humeur contagieuse, à l’inverse des grimaces qui trop souvent s’exprimaient inutilement chez nous. Or, même si cela m’étonnait beaucoup, par contraste, cela me plaisait. Sans doute, trouvais-je plus convaincante cette conception, peut-être un peu écervelée de la vie. Autour de cette table, il était aussi naturel de bien manger que de rire beaucoup, voire de chanter ! Ma grand-mère excellente cuisinière, descendait la route de Paris à pied, l’été ou pendant les vacances, moi à ses côtés, mercredi et samedi matin, pour se rendre sur le marché du centre-ville, place de La Clautre…

|

|

Villa Élina, rue Jeanne d’Arc La famille réunie pour une fête, début des années 60 |

Les sacs au retour étaient lourds de provisions pour de copieux et savoureux repas. L’ascension de la route de Paris jusqu’à la rue Jeanne d’Arc se faisait plus religieuse, processionnaire même, cependant que mijotaient les prochaines recettes dans la tête de “La Cadix”. Parfois, le bus rendait cette escalade plus sereine et légère, surtout pour ma pauvre grand-mère.

On la taquinait beaucoup, son éducation était sommaire comme dans ces familles où « on apprend à se débrouiller » depuis l’enfance, car la pauvreté était sous-jacente. Elle était coutumière de confusions de vocabulaire qui généraient des rires, auxquels d’ailleurs, et de grand cœur, elle s’associait. Ce n’était pas une susceptible terrorisée par la moindre remarque, mais une bonne vivante. Par exemple, lorsque Renée venait depuis le Béarn et qu’elle souhaitait descendre à Périgueux pour aller faire du lèche vitrines, elle constatait dépitée : « Renée est allée en ville, il y avait tant de monde qu’elle n’a pas pu s’égarer ! » ou encore lorsqu’on lui racontait des choses surprenantes, elle s’exclamait : « Je crois que madame Puybonnieux perd maboule ! »

Elle faisait confusion entre les termes « perdre la boule » et « devenir maboule ». Christian la provoquait : « Allez Cadix, dit Pschitt », car c’était la vogue, en été, de ce soda apparu en 1955 (Groupe Perrier-Vittel) : pschitt citron ou pschitt orange. Ma pauvre grand-mère n’arrivait qu’à dire « peuchit » à la grande hilarité générale ; elle savait que ce n’était pas comme cela qu’il fallait prononcer, mais ne pouvait pas y parvenir, tout en riant tout autant que nous. Cependant, elle me dépêchait pour aller à l’épicerie du bas de la rue Jeanne d’Arc, pour récupérer ce breuvage qu’elle adorait, mais qu’elle avait honte de réclamer en public. Si elle était avec moi, elle me soufflait : « Dis-le, toi ! »

Devenue veuve pour la seconde fois, elle alla habiter en dessous de chez sa sœur Louise, dans une pièce unique, fort modestement, entre la route de Lyon et la voie ferrée. Les dimanches, lorsqu’elle ne déjeunait pas, en face, chez Christian et Cosette, mon père allait la chercher pour passer la journée à la maison, à Chamiers. Souvent, le samedi, je partageais son repas de midi, où je passais un bon moment avec elle, ma grand-tante Louise… Nulle plainte, juste de la bonne humeur ! J’aimais faire des farces. J’avais acheté un petit transistor qui faisait fort discrètement enregistreur de cassettes audio. Debout il semblait être uniquement un petit transistor. Souvent, une voisine, ‘la Angèle’, venait prendre le café avec nous et discuter. Discrètement, pendant leur bavardage du style commère, j’avais enclenché l’enregistrement, puis rembobiné la bande. Au bout d’un bon moment, je leur dis : « n’aimeriez-vous pas écouter mon nouveau transistor ? » ; comme elles étaient toujours prêtes à faire plaisir, elles en furent immédiatement d’accord, c’est ainsi que je mis la bande en lecture. Angèle : « Ah oui, je reconnais, c’est l’émission de France Inter où ils font parler les petits vieux », « Oui, dit ma grand-mère, je l’écoute parfois ! », puis : « Non, mais c’est nous ça, tout à l’heure, on parlait de madame x ! » Et alors c’était le fou rire et la joie assurés.

|

|

Mamie, route de Lyon dans les dernières années de sa vie |

Elle avait une petite chienne, Rita, qu’elle adorait ; elle l’avait amené avec elle de la rue Jeanne d’Arc à la route de Lyon, elles ne se quittaient pas et d’ailleurs même pas pour les séjours chez Renée ou Christian. Lorsque sa petite chienne est morte de vieillesse, elle eut ces paroles : « Bientôt, ce sera mon tour » et effectivement après s’être chamaillée avec Louise sur qui partirait la première, elle due quitter la route de Lyon pour l’hôpital de Trélissac, en cardiologie. Je l’accompagnais avec mon père. En fermant le portail, elle eut cette phrase inattendue : « Je ne reviendrais jamais ici ! » Suffoqué, je lui dis : « Ça Mamie c’est une phrase de maman ». Elle répondit sans pleurer, ni maudire : « Non, c’est ainsi, c’est la vie ! »

Et effectivement, son œdème pulmonaire la malmenait. Lors d’une de mes dernières visites, lorsqu’elle me vit, elle me dit : « Demande à la Dame d’à côté ce qu’elle a fait cette nuit ? » Sa coquinerie malgré son teint empourpré et violacé qui montrait assez son état alarmant, la poussait à rire. Je lui disais : « Mamie, calme-toi ! », « Mais non, répondit-elle, je sais que je vais mourir, mais on va rire quand même ! ». Pour moi habitué aux plaintes et simulacres de morts, c’était proprement hallucinant.

Mais le 17 février 1980, alors que je m’apprêtais à me rendre à Couze Saint Front où mon ami Jean-Jacques était de passage, mon père me recommanda plutôt d’aller voir ma grand-mère en me disant qu’elle allait nous quitter bientôt. Contrarié dans mes projets, je me rendis à Trélissac, ma grand-mère ne m’avait pas entendu, elle était déjà figée… c’est la seule fois où je ne l’ai pas entendue m’inviter à rire.

Elle avait une manière de vivre en toute simplicité, comme un simple élément de la planète, acceptant les épreuves, les deuils répétés dont un fils Michel décédé jeune, de sérieux problèmes de santé, elle eut toujours cette belle humeur et un goût immodéré de la vie. Voilà peut-être la plus grande leçon terrestre que j’ai vécue.

Trois mois après, nous accompagnions sa sœur Louise à sa dernière demeure. Elles étaient donc bien malades routes les deux, mais jusqu’au bout une vitalité fondamentale les anima.

|

| Chamiers, Valérie, Christine, Mamie et sa Rita |

J’achève ce texte le jour même de son anniversaire de naissance, 4 septembre 1903, et à l’heure ou Annie Cordy, qu’une joie communicative animait en permanence, nous quitte, non sans laisser le même message que ma grand-mère. Nous sommes tous mortels, tristes ou joyeux, nous devrons tirer, un jour, notre révérence, alors pourquoi ne pas décider de vivre avec grâce ? ♦

AOÛT 2020

Samedi 28 août 2020

Pèlerinage, doute & peur

En dehors de faire la sieste par un temps aussi maussade, il reste à prendre son crayon ou de jongler sur les touches de son clavier pour raconter.

Pourquoi ai-je choisie cette destination, pour la première balade de cette année tellement altérée ? Un post sur le mur du Facebook de Corinne m’incita à revenir sur mes pas.

Notre première halte sous un ciel changeant, se rafraîchissant même, fut de trouver ‟Vaujean” ou naquit et vécu mon père, durant les premières années de sa vie. Mais aussi où vécurent Philippe et Céline Geoffre, les parents de ma grand-mère paternelle Marie Rosalie, ses deux frères Marcel (Arthur), Adrien, et ses trois sœurs : Angèle, Louise et Nanie (Adrienne). Nous abordions les lieux par un hameau dont le nom était souvent évoqué dans les conversations d’autrefois : ‟Le Jarripigier”. Quelle signification peut bien avoir ce nom de lieu ? On entre alors dans la forêt Barade, qui était autrefois un lieu idéal pour se perdre. C’est encore l’extrême pointe sud de la commune de Thenon. L’école était à proximité, dans le petit village de Bars, nom que j’ai si souvent entendu prononcer. Nous l’avons un peu investi, la petite église où mon père, mais aussi ma grand-mère, mes grands-oncles et mes grands-tantes furent probablement baptisés… La mairie actuelle, est-elle l’ancienne école ou notre père apprit a si bien à compter ? Il était la fierté de son institutrice, sans doute à juste titre, madame Delibie, qu’il revit ému bien plus tard, probablement le jour de l’enterrement de Marcel, le frère de ma grand-mère, le père de Marcelle, Marissou, André et Yvette.

|

|

|

||

| Au Hameau du Jarripigier | Lieu mythique des premières années de mon père |

Sur le chemin de randonnée de la forêt Barade La petite maison effondrée |

||

Le clocher comporte quatre emplacements pour les cloches, mais n’en possède que deux, une grosse et une petite, qui sans doute devait servir pour sonner le tocsin. Je suggérais donc à Jean-Michel que nous comblions les espaces laissés vacants !

|

|

|

| Village de Bars et son église | Carte de la commune de Bars | |

Il ne fut pas possible de savoir où se situait la maison des arrière-grands-parents et de leurs enfants. La dame installée en ces lieux sauvages et vallonnés ne savait rien de l’histoire de ce temps ancien. Il tombait quelques gouttes et le ciel était menaçant. Nous vîmes bien, sur le chemin que nous parcourûmes à pied, aller et retour, une bâtisse écroulée et envahie par un arbre et un roncier. Ce chemin de la forêt Barade rejoint une route goudronnée, qui à droite nous ramènerait au ‟Jarripigier” et à gauche au village de Bars où en face à Vaujean où nous rencontrâmes dans un autre petit hameau une dame Monribot fort aimable. Sans doute pas de ces Monribot issus de la mère de la grand-tante Thérèse, d’un second mariage, qui ne fit point obstacle à beaucoup d’affection entre les enfants issus de deux pères successifs, le premier, disparaissant à 24 ans ! Quel fut le berceau de mon père ? Lorsqu’il nous y menait lui-même, je n’y prêtais qu’une faible attention pour n’en n’avoir conservé pas le moindre souvenir. Quelle tristesse ce devait être pour lui, mais il est vrai que cela est si loin ! Jeune, on vote pour l’émancipation, une vie plus confortable, le mythe américain. On ne revient à nos racines que bien plus tard, lorsque la vie s’étire et va finir.

* * *

Et puis, il faut bien se décider à partir pour Saint-Léon-sur-Vézère, notre destination majeure. Je n’ai pourtant là aucune attache connue, mais le secteur par contre, entre Plazac et Le Moustier parle à mes souvenirs, le temps de Lune-Soleil que j’évoquais dans mon hommage à Maurice Claude disparu cette année, dans ce même journal à la date du 24 au 31 mars 2020.

Nous laissons tout droit la direction de Fanlac ; la petite route qui mène à Plazac, après avoir tourné à droite est relativement étroite et les rencontres avec les véhicules venant en sens inverse, sont parfois emblématiques. J’ai toujours un peu d’émotion en traversant le village de Plazac, j’y ai eu des relations dans le style ‟baba-cool”, ce qui n’est pas exactement dans mes habitudes. On trouvait étonnamment là le premier supermarché bio de Dordogne, Le Mille-feuille, et encore et surtout Lune-soleil avec sa bibliothèque, ses Croissants de lune, ses rencontres, ses forums… et de sympathiques relations dont Suzanne et Maurice Claude. Oui, tout cela fut aussi un temps de ma vie autour de mes cinquante ans, temps intéressant, instructif autant qu’utopique.

L’arrivée à Saint-Léon-sur-Vézère me sidéra par les véhicules et la foule qui circulaient dans le village dont je n’avais pas souvenir de son centre, qui, il y a trente ans ou plus, n’était qu’un petit bourg de campagne. Je fis la traversée complète et revins par la route principale à la recherche d’un parking. Et enfin, bien que très généreusement pourvu de véhicules, un de ces lieux, aménagés sommairement pour la saison touristique, me laissa une place spacieuse, royale même, qui aurait mieux convenu à une voiture américaine, sinon à une Mercedes 190, comme j’en fus, jusqu’en 2018, l’heureux propriétaire !

|

|

|

|

Saint-Léon-sur-Vézère En arrivant sur le Martin pêcheur |

La Guinguette de Sidonie, Le Martin pêcheur | |

Avant l’exploration des lieux, nous questionnâmes une rare payse disponible, peu enthousiaste de cette envahissante horde estivale, afin de connaître l’emplacement du ‟ Martin pêcheur”, l’heure avançant. Il fallut passer sous le pont métallique étroit qui rejoint Peyzac-le-Moustier, La Roque Saint-Christophe, Tursac, en passant au-dessus de la rivière, et nous aperçûmes cette charmante guinguette en bordure ou presque de la Vézère, avec ses baigneurs, ses canoës. Nous n’étions pas loin de l’église et du château. Les piétons sillonnaient le village. Sidonie nous laissa choisir notre table, nous étions parmi les premiers, mais très vite, il y eut saturation des tables. Après que nous eûmes choisi notre menu, nous nous installâmes pour siroter une petite bouteille d’eau minérale ! Nos assiettes annoncées et emportées, nous nous jetions sur nos aiguillettes de canard accompagnées de frites maison. Pendant que les lieux se remplissaient, nous fûmes assaillis par une nuée de guêpes dont Jean-Michel devint, plus que moi, la victime ! Venue à notre secours, une serveuse vint allumer du café moulu sur chaque table, ce qui s’avéra d’une réelle efficacité.

|

|

|

|

À proximité d’un rosier rouge pourpre très parfumé, « Papa Meilland » |

L’église romane de Saint-Léon-sur-Vézère | |

Nous jouâmes ensuite aux touristes, donnant un œil aux boutiques et aux ruelles charmantes de cette bourgade, devenue ville d’eau pour quelques semaines. Il y avait quelques autres lieux de restauration populaire ou un peu moins dans la rue principale, et même plus loin en retournant vers la route qui relie Les Eyzies à Montignac, un restaurant pour capitalistes face au château moderne, son parc, ou s’élève des cèdres du Liban qui doivent être témoins des activités humaines, tellement évolutives, depuis au moins trois siècles !

|

|

|

||

| Le Manoir de la Salle | Cèdre du Liban, tricentenaire | Rue principale de Saint-Léon-sur-Vézère | ||

Nous revînmes vers l’entrée routière de la passerelle. Un premier glacier attira mon regard, mais ce fut à l’opposé de la route, chez une demoiselle qui proposait du même maître, nous dirons même artiste glacier de Saint-Genies, Roland Manouvrier, des parfums rares et subtils, que nous fîmes halte : myrtille, mandarine ou ananas. Un délice que nous disputèrent une nuée de guêpes à qui je laissais la liberté de s’en donner à cœur joie !

|

|

|

||

| Les sorbets et glaces de Roland Manouvrier | Jean-Michel a choisi le parfum myrtille | Les guêpes amatrices de sorbet ananas | ||

Nous prîmes la passerelle où je fis quelques belles photos, puis le chemin au-dessus de la Vézère face au ‟ Martin pêcheur”, ce qui m’autorisa quelques autres prises de vue.

|

|

Le Martin pêcheur, tours du château de Clérans, l’église romane |

Retour sur la route des Eyzies d’où nous étions arrivés, la traversant pour aborder juste en face l’ascension de la Côte de Jor. De lacets en lacets, une de mes détestations, nous arrivions au sommet avec ses vues panoramiques sur la vaste plaine de la Vézère. Il nous fallut redescendre, pour atteindre Dhagpo, le monastère Bouddhiste tibétain. Pas mal de véhicules étaient stationnés aux abords du nouveau temple où il y avait dans le respect des règles sanitaires, une sorte d’École du dimanche. On arrive sur une grande salle de pleins pieds qui surmonte d’autres pièces. L’entrée est clôturée dans le style général du monument. Devant la salle principale, rangées avec soin une impressionnante collection de chaussures, de sport pour la majorité. Ma première idée fut d’en jeter à droite et à gauche de cette sorte de pont-levis fixe, pour voir si quelques miracles assomptionnistes pourraient avoir lieu au moment de la sortie des fidèles. L’idée de Jean-Michel se voulait plus pratique : « tu devrais te choisir assez de baskets pour toute la saison de marche ! » Sans doute, mais avant de trouver la bonne taille cela aurait pu être un peu long, complexe et humant !

|

|

|

| Vue de la vallée depuis la Côte de Jor | Dhagpo, temple Bouddhiste Tibétain | |

Ayant épuisé nos idées polissonnes, nous reprîmes la route vers Plazac, manquant la direction de ‟Guilme”, pour pouvoir saluer des lieux où nous vînmes quelques fois, du temps de Maurice et Suzanne, non sans faire le tour d’une habitation dont la propriétaire resta aimable malgré notre intrusion et sa surprise ! Ce fut alors le retour sous une température ascensionnelle et un peu épuisante.

* * *

J’ai aimé Antonio Tabucchi pour sa fidélité affective, quasi-amoureuse, pour Fernando Pessoa, j’ai lu plusieurs de ses livres avec beaucoup de plaisir, y recherchant les traces, qui souvent se manifestent, du poète lisboète. Mais la philosophie de Tabucchi est admirable et remet en question mes habitudes de recherche, non plus d’un héros, comme autrefois, mais au moins d’un exemple inspirant. La réponse qu’il fait à Catherine Argand pour la revue Lire (no 237, été 1995) renverse toutes mes convictions et je dois en admettre la pertinence incontournable :

« Je préfère les gens qui doutent, qui écoutent, qui évoluent plutôt que ceux qui imposent leurs idées et leurs croyances. L’univers est rempli de gens sans peur, des gens sûrs d’eux, de leur bon droit et de leur manière de voir le monde. Ces individus me laissent perplexes. Il faut avoir peur, c’est salutaire. La peur, aujourd’hui, est bonne conseillère : elle fait voler en éclats les idées reçues, les conditionnements de masse, le culte du chef. On a suffisamment connu de gens pétris de convictions autoritaires au XXe siècle pour savoir qu’ils n’apportent que des désastres. C’est pour cela que je n’aime pas les héros. Ils donnent des ordres ou bien exécutent sans discuter. »

Extrait d’un texte d’Albert Camus pour le journal Combat, en 1948, Le siècle de la peur, dresse un portait d’une situation, qui à mon sens n’aura fait qu’empirer et laisser présager le pire :

« Aujourd’hui, personne ne parle plus (sauf ceux qui se répètent), parce que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes qui n’entendront pas les cris d’avertissements, ni les conseils, ni les supplications. Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que nous venons de passer. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l’homme, qui lui a toujours fait croire qu’on pouvait tirer d’un autre homme des réactions humaines en lui parlant le langage de l’humanité. Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter, torturer, et à chaque fois il n’était pas possible de persuader ceux qui le faisaient, de ne pas le faire, parce qu’ils étaient sûrs d’eux et parce qu’on ne persuade pas une abstraction, c’est-à-dire le représentant d’une idéologie. Le long dialogue des hommes vient de s’arrêter. Et, bien entendu, un homme qu’on ne peut persuader est un homme qui fait peur. » ♦

Du samedi 22 au vendredi 28 août 2020

Entre musique et philosophie

Samedi matin : neuf millimètres au pluviomètre, cumul de la soirée et de la nuit. Il faudra bien deux mois (et encore !) pour réduire la sécheresse d’un été cuisant.

Étienne arrivé jeudi en fin de journée, repartait hier en milieu de matinée, pour la Charente-Maritime où il donnait un spectacle, avec une amie pianiste, autour de la vie de Chopin. Unique prestation de l’année 2020 !

|

||

| Le musicologue Étienne Kippelen | ||

Avant son départ, nous étions allés rendre visite aux quatre propriétaires du Domaine d’Angueur. La saison est à son apogée, pas une seule location de libre ! Étienne a ainsi vu les lieux où notre assemblée générale des Amis de la musique française aurait dû se tenir, en l’absence des grèves SNCF de novembre 2019. Il semblait être totalement conquis.

|

||

Il m’offrit son dernier ouvrage, Chanson française & musique contemporaine[1], avec cette délicate dédicace : « Mon Cher Alain, quelques mots sur la musique contemporaine en souvenir de cette soirée remarquable au jardin des Rolphies. Avec toute mon amitié. »

La citation en exergue de l’ouvrage est signée de Michel Serre : « Nos voix viennent du vent et de ses grains vibrants, par les poumons du Monde et les nôtres ; de nos vaisseaux sanguins et du murmure énorme de la mer ; des vivants du sol et des oiseaux de l’air ; […] mille épines, issues de ces signes, traversent nos corps, saignants et douloureux, avant de se changer en voix. »[2]

Ce jeune maître de conférence, compositeur et rédacteur en chef de la revue Euterpe[3], dont il me remet un exemplaire du numéro 35, de juillet 2020, est le plus parfait gentleman que je côtoie actuellement.

* * *

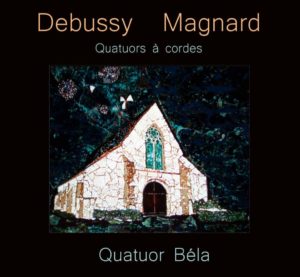

Un autre parfait gentleman, Éric Rouyer, m’adressait récemment le nouvel enregistrement du Quatuor Béla, publication du Palais des dégustateurs. Ce disque remarquable nous propose les quatuors d’Albéric Magnard et de Claude Debussy. Accompagnant cet album trois grands entretiens radiophoniques passionnants avec le Professeur Pierre Magnard[4].

|

|

||

Penser c’est rendre grâce de Pierre Magnard, n’est pas un ouvrage facile pour celui qui n’a pas étudié un peu sérieusement la philosophie, ce qui est mon cas. Un autre nonagénaire, presque centenaire, Marcel Conche[5], m’a beaucoup intéressé, après m’avoir été conseillé par un collègue de jeunesse devenu un ponte au Ministère du Travail. Ils sont tous les deux Corréziens d’origine. Dans l’oeuvre vaste et plurielle de Conche, philosophique et littéraire, je retiens un ouvrage qui m’a particulièrement intéressé Épicure en Corrèze (Éditions Stock, 2014) et désormais disponible chez Gallimard/Folio, depuis 2016.

Le penseur qui m’aura le plus influencé est Jiddu Krishnamurti. La nécessité que j’eus dans ma jeunesse de me libérer du connu, à me libérer de bien des traditions, idées reçues, conditionnements, qui s’avèrent être davantage des superstitions que des vérités immuables, des pièges utiles pour maintenir l’exploitation humaine, la plus anti-chrétienne manifestation de l’égoïsme humain (le Christ chassant les marchands du Temple).

Comme Doris Lessing, je constate « qu’à l’intolérance religieuse succéda celle du communisme, son miroir fidèle, lequel prépara le terrain pour le politiquement correct. Quelle sera la prochaine calamité ? Que devrions-nous tenter de prévoir et d’éviter ? »[6]

L’appel du chemin qui correspond au premier chapitre de ce livre ou à son ‟Ouverture” (comme en musique) m’a vivement interpellé sur la nécessité d’écrire, j’y ai trouvé bien des échos à ma propre démarche, même si mon objectif est bien davantage au travers de mon regard sur ma famille, mes relations et amitiés de témoigner d’un temps qui fut plus le mien et qui reste encore pour un peu de temps mon actualité.

Nous écoutons Pierre Magnard :

« J’ignore ce que je vais vous raconter. Tout ce que je sais, c’est que le jour baisse et qu’on n’écrit un livre que pour la lumière qu’il pourra nous apporter. À quoi servirait-il de l’écrire si on le portait déjà tout entier conçu et programmé ? On écrit pour y voir clair en soi-même, pour ouvrir un chemin, pour orienter une pensée qui cherche son étoile. Ce serait se méprendre que croire cette orientation prédéterminée. Le chemin ouvert par la plume ne figure sur aucune carte routière, il n’est pas non plus la projection d’un projet réfléchi, il s’ouvre sous les pas de celui qui chemine dans l’ignorance de ses étapes et de sa destination, disputant son tracé à l’effort du marcheur et à la difficulté du terrain. La trace peu à peu se précise sous les pas ; un jour, elle fera sens, mais nul n’en saurait préjuger ; le chemin ne vient pas de l’initiative de l’homme, il l’initie à son aventure. […]

Je n’ai jamais usé de ma plume que comme d’une baguette de sourcier qui puisse, par son frémissement, me révéler la présence cachée d’une eau vive. C’est dire qu’aucun itinéraire balisé jamais n’a pu conduire mes pas, ni voie royale, ni grand’route, rien que le chemin des écoliers, ayant le sentiment, par atavisme familial, que la vérité sourit toujours au rebelle pour finir par échoir, comme par miracle, à la bonne encontre de quelque traîne-savate en maraude. […]

De la vérité Pascal disait que Dieu l’avait couverte d’un voile et qu’elle errait inconnue parmi les hommes. C’est laisser entendre qu’elle ne se trouve pas là où ses détenteurs patentés ont prétendu l’abriter et qu’il faut laisser ses amoureux s’aventurer aux quatre vents de l’esprit. […]

Je m’étais promis de ne point revenir à l’écriture, ayant perdu avec mon épouse celle avec qui j’avais pu, ma vie durant, faire preuve de sincérité. Si j’y reviens, c’est parce qu’il n’est meilleur exercice pour ajuster notre présence tant à nous-mêmes qu’à nos familiers. La page d’écriture règle la journée du laïc comme la pagina sacra celle du moine bénédictin ; elle est l’indispensable discipline qui nous accorde à l’univers tout en assurant notre harmonie intérieure. Sur quoi exercer alors untel règlement ? À un âge où l’on n’a plus la moindre espérance de vie et si peu de présence au monde, il ne nous reste que notre passé… »[7]

Dans la seconde partie de son ouvrage, intitulée « Le mal du pays en son propre pays », Pierre Magnard évoque certains de ses professeurs, dont Jean Beaufret[8] qui rencontra à plusieurs reprises et correspondit avec Martin Heidegger[9]. On sait les polémiques qui ont troublé l’image du philosophe. Le compositeur Richard Strauss connu, entre autre, les réticences de l’écrivain Hermann Hesse qui fit en sorte de ne jamais le rencontrer, alors qu’il venait de composer, en 1948, Vier letzte Lieder (Quatre derniers lieder), op. 150, un cycle de lieder pour soprano et orchestre dont les textes des trois premiers poèmes sont de l’auteur du Loup des steppes, opposant de la première heure à l’idéologie nazie[10].

Heidegger fut et demeure au cœur de nombreuses polémiques et controverses. Parmi ses défenseurs, il faut compter Marcel Conche auteur d’un Heidegger résistant (éditions de Mégare, 1996). Conche se refuse à voir en Heidegger un nazi. Dans un ouvrage publié au Livre de Poche (biblio essais), en 2011, Vivre et philosopher (réponses de Marcel Conche aux questions de Lucile Laveggi), le philosophe en réponse à la dix-septième question, Heidegger et le nazisme. Quel est votre jugement ?, actualise, étaye et confirme sa conviction du désaveu du philosophe allemand à la philosophie barbare et inhumaine du nazisme.

De toute évidence, Pierre Magnard partage cette vision du philosophe allemand, il se peut sans que je puisse le vérifier, avec des arguments différant quelque peu de ceux de Marcel Conche.

Le compositeur Albéric Magnard, Martin Heidegger, Pierre Magnard ont cette même vision de la noblesse du travail artisanal, quintessence de la main qui pense. Le charpentier, l’artisan, l’artiste pensent avec la main, les réunissent dans un même constat que je ne cesse de promouvoir.

Écoutons à nouveau Pierre Magnard :

« Le premier point est une redéfinition de la pensée : Heidegger va, en effet, répétant sans cesse, « la science ne pense pas » et d’opposer à la pensée calculante qui se résout dans la science et la technique, ce qu’il appelle la pensée méditante ou instinctive, décrite en analogie avec l’activité artisanale. « Penser c’est peut-être simplement du même ordre que de travailler à un coffre », dit-il dans Qu’appelle-t-on penser[11] ? Déjà dans Sein und Zeit, on trouve une très belle page consacrée à la définition de la pensée, non pas celle d’un intellectuel, mais celle du fils du charpentier, qui pense avec la main, car c’est la main qui va à la recherche des formes qui dorment dans le bois et qui sera capable de les réveiller. Il se souvient également que le menuisier était fils d’un maître cordonnier qui pensait lui aussi avec la main, mais alors armé d’un tranchet qui découpait empeignes et trépointes, pour pouvoir les ajuster sur le mode de la chaussure. Penser, c’était le fait de cette main ouvrière, de cette main artiste et Heidegger ne voyait pas d’autre expression plus élevée de la pensée. L’artisan pense avec la main. « La main, écrit Heidegger ; ne fait pas que saisir et attraper, ne fait pas que serrer et pousser, la main offre et reçoit, et non seulement des choses, car elle-même s’offre et se reçoit dans l’autre, la main garde, la main porte, la main trace des signes, la main montre, les mains se joignent quand ce geste doit conduire l’homme à la grande simplicité : tout cela c’est la main, c’est le travail propre de la main[12]. » On n’en finirait pas de relever toutes les notations que Heidegger consacre à ce souvenir de l’artisanat paternel, pensée artisanale, pensée artiste aussi, pensée qui prie, puisque les deux mains se joignent, pensée qui réconcilie et qui bénit, pensée qui remercie. Parfois, Heidegger va jouer sur la consonance qui n’est point étymologique, Denken-Danken, penser-remercier : penser, c’est rendre grâce. Étendue au monde du travail, la pensée fait grandir, elle élève […] Or, comme le répète Heidegger, le premier à effectuer cette confrontation et à vivre dans ses mains, dans ses bras, dans son corps, dans sa chair, c’est l’artiste, c’est l’artisan, c’est l’ouvrier. Et de mettre en avant cette façon qu’à l’homme d’aller à ses risques et périls face à ce qui advient pour le connaître et le découvrir, car le Dasein, comme l’écrit Henri Birault[13], est « un être toujours déjà jeté dans l’existence, c’est-à-dire incapable d’être à lui-même le principe de son être[14]». Voilà comment il fallait entendre le Dasein non plus comme une subjectivité abstraite, mais comme une existence immergée dans le monde et dans les forces qui l’animent. […] Heidegger allait plaider pour un existant rudis, fruste, naturel, spontané, qui n’a pour toute culture que le savoir de sa main, puisqu’il est fils de l’artisan. »[15]

[1] Étienne KIPPELEN, Chanson française & musique contemporaine, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2020.

[2] Michel SERRES, Musique, Paris, Le Pommier, 2011, p. 11.

[3] Euterpe 35, juillet 2020, publication des Amis de la musique française, avec au sommaire Le Groupe Jeune France de 1936 à l’après-guerre.

[4] Pierre MAGNARD, d’origine ardéchoise est né le 24 août 1927, il est Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne, lauréat du Grand Prix de Philosophie de l’Académie française. Il fit ses études à Paris en Khâgne aux lycées Henri-IV et Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne. Il eut comme principaux professeurs : Henri Gouhier, Ferdinand Alquié, Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Jean Beaufret, Henri Birault. Certifié, puis agrégé en 1957, il enseigne au Lycée de Moulins où il succède à Pierre Bourdieu, puis en Khâgne au Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Maître-assistant à l’université de Dijon, il soutient en 1974 sa thèse de doctorat d’État, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal, ouvrage maintes fois réédité qui est devenu un classique. Il est nommé Professeur à l’Université de Poitiers en 1978, puis à l’Université de Paris-Sorbonne en 1988. Il a notamment contribué à faire connaître à la communauté savante, après Ernst Cassirer et Jean-Claude Margolin, l’importance de l’œuvre du philosophe renaissant, Charles de Bovelles. Pierre Magnard enseigna plus de cinquante ans, au cours desquels il encadra cent quatre-vingts thèses. Il fut chargé de trois mandatures au Conseil national de l’université (CNU), présida le Comité national du CNRS de 1985 à 1991, et fut chargé de mission auprès du ministère des Universités, ensemble qui fait de lui une importante figure du monde de l’enseignement et de la recherche. Il est l’auteur ou le co-auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont Penser c’est rendre grâce, le dernier publié. (d’après Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Magnard)

[5] Marcel CONCHE, fils de modeste cultivateur, est né le 27 mars à Altillac (Corrèze), philosophe, spécialiste de métaphysique et de philosophie antique. Il commence ses études à Beaulieu-sur-Dordogne qu’il poursuivit à Tulle, puis Limoges et à la Faculté des lettres de Paris, où Gaston Bachelard fut l’un de ses professeurs. Il obtient successivement la licence en philosophie (1946) et le diplôme d’études supérieures de philosophie (1947). Après avoir passé avec succès le concours de l’agrégation de philosophie en 1950. Marcel Conche enseigne successivement aux lycées de Cherbourg, d’Évreux et de Versailles. Assistant puis maître-assistant de philosophie à la faculté des lettres de Lille et enfin professeur (1978-1988) à l’Université de Paris I. Il y a dirigé l’Unité de formation et de recherche. Depuis 1988, il y est Professeur émérite. Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, Marcel Conche a produit une œuvre à la fois abondante et variée, qui traite de nombreuses questions de métaphysique. Dans ses premiers ouvrages, il a développé une métaphysique générale et vaste, avec des études sur la mort (La Mort et la Pensée, 1975), le temps et le destin (Temps et destin, 1980), Dieu, la religion (Nietzsche et le bouddhisme, 1987) et les croyances, la nature, le hasard, (L’Aléatoire, 1989), la liberté enfin. Dès son plus jeune âge, la notion de Dieu perdit toute espèce de consistance aux yeux de Marcel Conche : « L’expérience initiale à partir de laquelle s’est formée ma philosophie fut liée à la prise de conscience de la souffrance de l’enfant à Auschwitz ou à Hiroshima comme mal absolu, c’est-à-dire comme ne pouvant être justifié en aucun point de vue. » Bien qu’élevé dans le christianisme, Conche a très tôt rejeté l’explication théologique du monde. Sa philosophie ne conçoit pas l’existence de Dieu ; en cela, il est philosophe athée. Néanmoins, si la philosophie se coupe par essence de la théologie, elle ne doit pas se constituer en science ni prétendre vouloir le faire. Conche soutient (en prenant pour base son expérience personnelle) que le questionnement philosophique naît « par l’essor spontané de la raison » : « La philosophie, c’est l’œuvre de la raison humaine et elle ne peut pas rencontrer Dieu. » C’est pourquoi il s’est toujours senti proche de la philosophie grecque qui commence avec Anaximandre, « le premier écrivain philosophe ». Selon Conche, les grands penseurs modernes (Descartes, Kant, Hegel) ne sont pas des philosophes authentiques, car ils ont voulu utiliser « la raison pour retrouver une foi pré donnée ». Ils n’ont pas compris ce qu’est la philosophie comme métaphysique, mais ont tenté d’en faire une science, ce qui apparaît à Conche comme une erreur fondamentale : « La philosophie comme métaphysique, c’est-à-dire comme tentative de trouver la vérité au sujet du tout de la réalité, ne peut pas être de la même nature qu’une science. Elle est de la nature d’un essai, non d’une possession : il y a plusieurs métaphysiques possibles, parce qu’on ne peut trancher quant à ce qui est la vérité au sujet de la façon de concevoir la totalité du réel. La métaphysique n’est donc pas affaire de démonstration, mais de méditation. » Le vrai philosophe de l’époque moderne serait Montaigne (Montaigne et la philosophie, 1987), car il a réussi, de l’avis de Conche, à écrire son œuvre indépendamment des croyances collectives de son époque (tout à la fin des Essais, Montaigne recommande non son âme, mais la vieillesse, non au dieu chrétien mais à Apollon). Dans son Naturalisme, Conche soutient la phusis grecque, la nature au sens le plus englobant du terme : « L’absolu pour moi, c’est la nature. La notion de matière me paraît insuffisante. Elle a d’ailleurs été élaborée par les idéalistes et c’est hors de l’idéalisme que je trouve ma voie. Il est très difficile de penser la créativité de la matière. […] La nature est à comprendre non comme enchaînement ou concaténation de causes, mais comme improvisation ; elle est poète. » Il retrouve sur ce point la pensée des présocratiques, avec lesquels il ne cesse de dialoguer sur le tout de la réalité (en particulier dans Présence de la nature, 2001) : « L’homme est une production de la nature et la nature se dépasse elle-même dans l’homme. En donnant des aperçus sur la nature qui se complètent, les présocratiques sont tout à fait différents des philosophes de l’époque moderne qui, eux, construisent des systèmes qui s’annulent. Parménide nous révèle l’être éternel, Héraclite, le devenir éternel, Empédocle, les cycles éternels. Il y a une complémentarité entre eux. De la même façon, les poètes se complètent. La physis grecque ne s’oppose pas à autre chose qu’elle-même, alors qu’au sens moderne la nature s’oppose à l’histoire, à l’esprit, à la culture, à la liberté. La physis est omni-englobante. » Soucieux du devenir de la planète, il se revendique « en faveur de ce que l’on appelle la décroissance ». La pensée de Conche sur ce sujet a évolué au fil de sa vie et de ses lectures de philosophes grecs tels que Pyrrhon, Héraclite et Parménide. Longtemps, Conche a été sensible au « caractère transitoire de toute chose, au caractère évanouissant des êtres finis », donnant une interprétation neuve du pyrrhonisme : le scepticisme de Pyrrhon consiste à affirmer qu’on ne peut connaître le fond des choses (l’être) ; on ne peut être certain que de la façon dont elles nous apparaissent. Conche a montré que cette distinction fondamentale entre être et apparence est dépassée chez Pyrrhon : en définitive, il n’y a plus d’être ; tout apparaît en un éclair puis s’évanouit, intuition que l’on retrouve chez Montaigne : « Car pourquoy prenons-nous titre d’estre, de cet instant qui n’est qu’une eloise [un éclair] dans le cours infini d’une nuict eternelle ? » Cette métaphysique de l’être débouchait sur ce que Conche appelle un « nihilisme ontologique ». Cette première conception a évolué avec la prise de conscience d’une distinction entre « temps immense et temps rétréci », soit le temps de la nature et le temps dans lequel nous pensons. Le « tout s’écoule » d’Héraclite apparaît alors intemporel : « Mais en définitive, il m’est apparu que le « tout s’écoule » est éternel, que le devenir est éternel. Donc la nature est éternelle : c’est ce qu’avait dit Parménide. » Ses travaux en histoire de la philosophie font autorité, par exemple ses éditions de Lucrèce ou d’Épicure. Il a consacré de nombreux commentaires, traductions, et études sur les auteurs de l’Antiquité, notamment Pyrrhon et surtout les présocratiques, à savoir Héraclite, Anaximandre et Parménide, ainsi que des auteurs asiatiques tels que Lao-Tseu (auteur du Tao Te King). Conche a également effectué des études critiques sur Hegel et Bergson. Il s’est fait le défenseur de Heidegger en refusant de voir en lui un nazi et a publié en 1996, aux Éditions de Mégare, un Heidegger résistant. Ses réflexions sur la morale s’articulent autour des thèmes suivants : fondement de la morale et distinction essentielle entre la morale et l’éthique. La morale traverse toute son œuvre, depuis Orientation philosophique (1974), et ses réflexions atteignent une densité particulièrement forte dans Le Fondement de la morale (1982). Conche a résumé sa position sur la morale ainsi : « [elle se fondera] sur le simple fait que vous et moi pouvons dialoguer, et nous nous reconnaissons par là même comme également capables de vérité et ayant la même dignité d’êtres raisonnables et libres. Et une telle morale, impliquée dans tout dialogue, différente aussi bien des morales collectives que des éthiques particulières, a bien un caractère universel, puisque le dialogue avec n’importe quel homme est toujours possible, en droit. » Marcel Conche se revendique également pacifiste (il a dénoncé le conflit engagé en 2003 par les États-Unis en Irak) : « Personnellement, je reste pacifiste. Ma position universalisable, mais ne pouvant être universalisée, reste abstraite, contradictoire. Fondamentalement, pour moi, le rôle de l’homme politique consiste à établir la paix, ce que de Gaulle a très bien compris. Vouloir réaliser la démocratie en l’exportant par la guerre, c’est criminel. » D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Conche)

[6] Doris LESSING, Le temps mord (French Edition). Flammarion. Édition du Kindle.

[7] Pierre MAGNARD, Penser c’est rendre grâce, Paris, Le Centurion, 2020, p. 15-18.

[8] Jean BEAUFRET (22 mai 1907-7 août 1982) est un philosophe français, connu pour son amitié avec Martin Heidegger. Il fut un représentant éminent de la pensée du philosophe allemand en France. Élève de l’école primaire des Mars (canton d’Auzances) où ses parents sont instituteurs, Jean Beaufret fait ses études secondaires au lycée de Montluçon. Il entre en Khâgne au lycée Louis-le-Grand et assiste de temps en temps aux cours d’Alain au Lycée Henri IV. Il réussit le concours de l’École normale supérieure en 1928, effectue son service militaire, puis est reçu à l’agrégation de philosophie en 1933, après avoir passé sept mois à Berlin au moment de la prise de pouvoir de Hitler. Il rédige cette année-là un mémoire sur l’État chez Fichte, entame une thèse, qu’il n’achève pas, sous la direction de Jean Wahl, puis de Jean Guitton. Il rencontre alors Maurice Merleau-Ponty, Paul Eluard, Paul Valéry, André Breton. Il étudie la philosophie allemande, en particulier Fichte, Hegel, Marx. Fait prisonnier en 1939, il s’évade d’un train en route pour les camps et recommence à enseigner à Grenoble en 1940. Après l’assassinat de Victor Basch, il s’engage dans un réseau de la Résistance, le Service Périclès, qui fabrique de faux papiers. En même temps, il découvre Martin Heidegger en lisant Être et Temps avec Joseph Rovan qui est d’origine allemande et travaille dans le même réseau. La rencontre entre Jean Beaufret et Martin Heidegger est le fait de Frédéric de Towarnicki, qui rend visite à Heidegger à l’automne 1945. Cette rencontre entre Heidegger et Towarnicki, alors attaché auprès des forces d’occupation françaises, a lieu au beau milieu du procès de dénazification de Heidegger (juillet-décembre 1945), conduit par les autorités françaises et qui aboutit à la condamnation du philosophe (interdiction d’enseigner de 1946 à 1951). Towarnicki apporte à Heidegger une série de quatre articles de Beaufret intitulée « À propos de l’existentialisme », parue dans la revue Confluences. Heidegger voit dans ces textes une lecture pleine de finesse de Être et Temps. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois en septembre 1946. À dater de ce jour, outre son enseignement, Beaufret se consacre à faire connaître la pensée du philosophe allemand en France. À Paris, après guerre, il habite d’abord passage Stendhal, dans le XXe arrondissement, où passent de nombreux élèves et amis (dont le poète Paul Celan), et en 1955, il reçoit un soir d’été, René Char et Martin Heidegger, qui se rencontrent là pour la première fois. D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Beaufret

[9] Martin HEIDEGGER, 26 septembre 1889-26 mai 1976, est un philosophe allemand. D’abord étudiant auprès d’Edmund Husserl et immergé dans le projet phénoménologique de son maître, son intérêt se porte rapidement sur la question du « sens de l’être ». Elle le guidera ensuite tout au long de son chemin de pensée et c’est en tentant de répondre à celle-ci, à l’occasion de la publication de son ouvrage Être et Temps (Sein und Zeit) en 1927, qu’il rencontre une immense notoriété internationale débordant largement le milieu de la philosophie. Dans les années 1930 à lieu ce qu’il appelle le « tournant » de sa pensée au moment de l’écriture de l’Introduction à la métaphysique. Il cherche à préparer un nouveau commencement de pensée, qui éviterait l’enfermement de la métaphysique – celle-ci étant devenue, pour lui, un mot qui rassemblait, selon Hans-Georg Gadamer « toutes les contre-propositions contre lesquelles Heidegger cherchait à développer ses propres tentatives philosophiques ». La Heidegger Gesamtausgabe, édition complète des oeuvres, en cours de publication, comprend plus de cent volumes, dont les ouvrages majeurs sont Être et Temps (Sein und Zeit, 1927) et Apports à la philosophie : De l’Avenance [Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)], ouvrage publié de manière posthume (1989 pour l’édition allemande et 2013 pour la traduction française). Heidegger est considéré comme l’un des philosophes les plus importants et influents du XXe siècle : sa démarche a influencé la phénoménologie et toute la philosophie européenne contemporaine ; elle a eu un impact bien au-delà de la philosophie, notamment sur la théorie architecturale, la critique littéraire, la théologie et les sciences cognitives. L’influence de Heidegger sur la philosophie française a été particulièrement importante. Elle s’est notamment exercée par le truchement des philosophes Jean-Paul Sartre, Jean Beaufret, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Maurice Merleau-Ponty… Il est également l’un des philosophes dont la personnalité et l’œuvre sont les plus controversées en raison de son attitude durant la période 1933-1934, où il fut recteur de l’Université de Fribourg après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, puis de 1933 à 1944 où il est resté adhérent au Parti national-socialiste. Plusieurs ouvrages ont paru pour analyser les rapports entre Heidegger et le nazisme. La publication, en 2014, de ses Cahiers noirs a déclenché une polémique concernant l’antisémitisme de certains passages. D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger

[10] Dans son Journal, à la date du 17 septembre 1933, Romain Rolland, proche ami de Hesse, évoque la visite qu’il lui fit à Montagnola (canton du Tessin, Suisse) et note parmi les états d’âme de Hesse, un certain détachement vis-à-vis des événements qui touchent l’Allemagne et en même temps : « Au reste, il ressent, au fond de lui-même, un mépris écrasant pour les Führer – notamment Hitler, qu’il voit médiocre, bien accordé à la médiocre sensibilité allemande, et choisi pour cela par ceux qui mènent l’affaire. Mais il se dit maintenant tout à fait détaché de la patrie allemande (ce que, ajoute-t-il, il n’eût pas dit, ni senti, pendant la guerre de 1914). » (Rolland, Romain. D’une rive à l’autre – Romain Rolland et Hermann Hesse : Correspondance fragments du Journal et textes divers – Cahier 21 (A.M. POESIE HC) (French Edition). Albin Michel. Édition du Kindle.)

[11] Martin HEIDEGGER, Qu’appelle-t-on penser ?, trad. par A. Becker et G. Granel, P.U.F., 1959, p. 89.

[12] Ibid, p. 90.

[13] Henri BIRAULT (18 mars 1918-16 avril 1990) philosophe français. Normalien, élève du métaphysicien Louis Lavelle et du philosophe moraliste Jean Nabert avant sa découverte de l’œuvre de Martin Heidegger dont il devient avec Jean Beaufret un de commentateurs français. Il fut professeur à Khâgne d’Henri-IV, assistant et professeur à la Sorbonne puis à Paris IV. Il a donné un grand nombre de conférences dans des cercles et universités du monde entier. Sa réflexion menée principalement à partir des œuvres de Pascal, Kant, Nietzsche et Heidegger. Michel Guérin écrit : « Henri Birault était un lecteur et un commentateur comme il n’y en a pas beaucoup. Le texte était lu, tâté, dans sa langue d’origine (l’allemand, le français, le latin ou le grec), et la traduction/interprétation s’ensuivait, qui reprenait, décortiquait, relançait enfin la prosodie afin qu’on entendît bien ce que ce mouvement voulait dire. […] Birault était respecté et admiré de la communauté philosophique (Deleuze, de Gandillac, Alquié, Wahl, Boehm, Heimsoeth…), et pourtant, il n’a publié, de son vivant, qu’un seul (gros) livre, Heidegger et l’expérience de la pensée. » Sa pensée se conclut par une approche de la contemplation. Ses travaux, outre de très nombreux articles et participations à des ouvrages collectifs ont fait l’objet d’une réécriture constante. (D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Birault)

[14] Henri BIRAULT, Heidegger et l’expérience de la pensée, Paris, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1978, p. 601.

[15] Pierre MAGNARD, Penser c’est rendre grâce, « Le mal du pays en son propre pays », op. cit., p. 32-37.

Dimanche 16 août 2020

Déjeuner sur l’herbe

« Au plus fort de l’orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C’est l’oiseau inconnu, il chante avant de s’envoler.»[1]

Il y a dans l’imprévisible, un côté intemporel et magique.

Nous étions onze au jardin, ce 15 août 2020, en un lieu assez inhabituel, sous le cerisier du japon Mount Fuji, certes un peu distant de la maison !

|

|

|

| Le déjeuner sur l’herbe | La table de Jean-Michel | |

Je ne pus m’empêcher d’avoir une pensée pour le cher Père Pommarède qui nous quittait, en 2010, un mois après Gabriel Combeaud et Yolande Dougnac, un mois avant notre mère, en ce jour particulier pour lui qui avait une dévotion pour la Vierge.

|

|

|

| Nathalie, ma nièce | Laurent & Jean-Michel | |

Nathalie est fidèle à son vieil oncle et comme elle a épousé un garçon intelligent, tout est possible au cœur de ce foyer, ainsi que dans leurs relations empreintes d’intégrité humaniste et d’authenticité écologique. Laurent possède une lucidité hors norme, sans qu’elle soit agressive, comme je peux parfois, excédé par l’ignorance et la stupidité, l’exprimer. Nathalie avait sollicité de faire un pique-nique au jardin avant de laisser ses deux enfants, Coline et Guilhem, chez leur grand-père pour un séjour d’une semaine.

Le lendemain, elle me dit que sa sœur Muriel et son compagnon Sébastien, déjà en séjour avec leur fille Romane, chez le grand-père, aimeraient se joindre à nous.

|

|

|

| Muriel, ma nièce | Sébastien & Romy | |

Jean-Michel vint volontiers m’aider pour sortir de leur long sommeil, tables et chaises de jardin quelque peu dégradés, qui furent de haute actualité entre 1997 et 2007 ; et encore m’aider pour l’installation des tables, des couverts et le service. Non pas m’aider, mais me supplanter, l’inhabitude prise depuis des années et l’âge, désormais, me desservant !

Mes cousines Pierrette et Jackie ne se firent pas prier pour se joindre à la bande du déjeuner sur l’herbe, qui avec mes anciennes pratiques, en l’absence même de fleuve coulant dans le creux du chemin de randonnée, devint une sorte de déjeuner des canotiers si merveilleusement peint par Auguste Renoir. Ombres et lumières.

|

|

|

| Romy | Romy et son tigre | |

Comment est-il possible de concevoir une petite demoiselle aussi ravissante que Romane ou Romy ? À un peu plus de deux ans, elle incarne la joie, le bonheur de vivre et possède un charme absolument irrésistible.

|

|

|

||

| Guilhem et Coline | Guilhem | Dessins : Guilhem & Coline | ||

Son petit cousin de 4 ans, Guilhem, poète en herbe, ne s’y trompe pas ; ils sillonnèrent les coins et recoins du jardin, jouant, s’extasiant, jubilant… un si vaste territoire pour les jeux, n’est-ce pas fantastique ? Je les imaginais en trio avec Yann Rivière créant un tourbillon apte à épuiser les plus de 30 ans !

|

|

|

||

| Coline & Nathalie | Pierrette et Coline | Coline entre Jacky et Pierrette | ||

Coline, sept ans et demi, quant à elle, grande, jolie, rêveuse, une vraie Demoiselle à la magnifique chevelure de Mélisande, trouva vite auprès de Pierrette, une mamie d’adoption.

|

| Avec mes cousines Pierrette & Jacky |

Avec Jacky et Pierrette, nous sommes cousins seconds, leur grand-père commun Marcel Rivière était l’aîné de six enfants. Marcel et ma grand-mère maternelle Clotilde, étaient frère et sœur. Et c’est par le sang des Rivière et des Parcelier (Françoise Parcelier, épouse de Jean Rivière) que nous sommes liés.

Mes deux nièces, filles seconde et troisième de ma sœur Françoise, sont épanouies. Elles ont trouvé l’une et l’autre le compagnon idéal. Je n’aurais pas pu me choisir moi-même de plus parfaits neveux, si attentivement paternels, intelligents, bienveillants, totalement heureux d’avoir engendré de si beaux enfants !

On pourrait imaginer la fratrie Rivière : Marcel, Clotilde, Mathilde, Gaston, Henri, André, jouer aux ‟Volves” sur la commune de Biras, un jour d’été, vers 1910.

Avec l’éternel retour des beaux jours, les générations se suivent, ayant ces mêmes jeux, si simples, émoustillants : « Tu te caches, je te cherche, je te trouve » on rit beaucoup et puis « À toi, maintenant ! » Les heures, les mois, les ans, les décennies défilent, mais ce sont presque toujours les mêmes enfants qui jouent, rient et exultent de bonheur.

La valeur des choses

n’est pas dans la durée, mais

dans l’intensité où elles arrivent.

C’est pour cela qu’il existe

des moments inoubliables,

des choses inexplicables

et des personnes incomparables.[2]

[1] René Char, « Rougeur des matinaux », Les Matinaux, 1950.

[2] Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité.

7 août 2020

Premier bilan 2020

Ce matin, comme j’achevais ma marche sur la Voie Verte de Saint-Astier, deux ouvriers sur les trois, qui travaillent à débroussailler les ronciers touffus et à rafraîchir les arbustes sur les pentes à 70° du canal, un travail d’enfer, discutaient de l’exploitation des contrats aidés sous Mitterrand, de la pénibilité de leur travail et de leurs salaires modestes. Ils ont entendu le reste ! Ceux qui font le travail le plus difficile, le plus dangereux, le travail essentiel pour la vie collective, sont ceux qui gagnent le moins dans notre système. Nos politiciens inefficaces, souvent corrompus, un bon nombre de fonctionnaires, valetaille d’un pouvoir dominateur et exploiteur se sucrent pendant que les utiles, les indispensables, les nécessaires y laissent la peau.

J’ai tant vu de collègues argumenter sans agir, être parfaitement incapables de prendre une décision même simple, directeur y compris, de branleurs impénitents, bénéficier de rémunérations confortables sans avoir à en justifier. La précarisation des travailleurs, de ceux qui produisent la richesse d’un pays, montre la subordination entretenue, un peu à la manière dont on traitait les autochtones des pays colonisés et certainement de nos jours encore sous des régimes post-coloniaux où des enfants très jeunes travaillent durement dans des conditions honteuses et même criminelles.

Des hommes, des femmes, des enfants en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans les pays de l’Est ou en Grèce touchent pour un travail intense, hors contrôle de toutes règles de dignité au travail, des sommes dérisoires (moins de 25 € mensuels), pendant que les capitaines du capitalisme engrangent des sommes folles (on parle de 800 € à la seconde pour certains). Cette forme, aménagée de l’esclavage et de la misère, est-elle acceptable ?

* * *

Que dire d’une année où les disparitions de relations proches n’ont pas cessé d’advenir, d’une sorte d’état grippal qui s’incrusta sur quatre semaines en février, puis de cette pandémie et de ses conséquences paralysantes ? Et désormais s’y ajoutent canicule et sécheresse… Il y a vraiment de quoi ne pas vouloir aimer 2020. En même temps, tous mes efforts pour changer une courge terrorisée et capricante en princesse, furent vains, je n’avais pas la bonne baguette magique. Je partage assez cette réflexion de Charles Bukowski, sur la gent féminine : « Il y a toujours une femme pour vous sauver d’une autre ! »

D’évidence, les reprises des marchés de Manzac et de Neuvic, la découverte de Lo Comin bio de Bourrou m’auront tiré d’une maussaderie insidieuse. Deux fêtes très réussies, bon enfant, à Manzac pour le 14 juillet et le 1er août m’ont parues propices à retisser du lien social et à regarder la vie positivement ! Le marché de Manzac ne va pas sans soubresauts du type enfantillages ; il y faut toute l’énergie positive, la fermeté, la gentillesse de Claire Vertongen pour y faire face avec intelligence, mais elle n’est pas à l’abri de quelques orages. Le nouveau maire semble être actionnaire du principe du bien vivre ensemble au cœur de nos villages ; il est peut-être temps d’en revenir à la simplicité pastorale de nos riantes et paisibles campagnes.

Il nous faut garder les distances depuis si longtemps que l’on s’habitue à cette sorte de rudesse dans les relations humaines, moins nombreuses par précaution, toujours un peu frileuses.

* * *

La visite surprise de ma sœur Christine, de sa fille Sophie accompagnée de ses deux fils, Rodrigue et Lorenzo, m’aura fait grand plaisir. Ce moment de retrouvailles familiales au jardin fut bien apprécié par tous, me semble-t-il !

|

|

|

||

| Sophie, ma nièce | Sophie et son fils Lorenzo | Christine Dougnac, ma soeur | ||

|

|

|

||

| Lorenzo | Le vieux tonton content et ses petits-neveux | Le très sage Rodrigue | ||

Nous nous sommes tous embrassés, sans créer de cluster. Le repas du 2 août, à Lamonzie Saint-Martin, chez Annick et Jeantou fut sans doute le plus heureux temps de l’année. Jacky, arrivant de Brantôme, me conduisit jusqu’à chez Pierrette à Lembras ; Jean-Pierre au volant nous fit contourner Bergerac jusqu’à destination.

|

| La famille Rivière, Annick, David, Alexandre, Jeantou |

La famille Rivière est belle, elle est représentée par deux fils solides, Alexandre et David qui sont les continuateurs du label ! Les parents, Annick et Jeantou ont bien de la chance avec ces deux garçons sérieux, travailleurs, particulièrement doués.

David est là avec Julie et leurs deux fils. Yann le plus jeune (pas encore 2 ans) est plein de vie, joyeux, vibrant d’intérêt pour tout ce qu’il découvre. Quant à Tom, l’aîné (4 ans), il ressemble au Petit Prince de Saint-Exupéry. C’est le plus bel enfant qu’il m’ait été de voir, une absolue beauté, qui possède un univers magique bien à lui, qui parfois se connecte à notre monde très prosaïque. Je suis fasciné par cet enfant, qui semble, derrière son silence qui s’émaille de plus en plus de mots appropriés, doté d’une intelligence hors norme. Julie est une fleur et heureux celui à qui l’existence fait un tel don. Ravissante, investie, elle est l’âme de ce foyer exemplaire.

|

|

|

| Orane, Céline et Alexandre Rivière, le maître de maison | Pierre Rivière, Jacky Clément, Pierrette Martinet, Annick Rivière | |

L’unique enfant d’Alexandre, plus réservé que son frère, c’est sa maison, toute récente et superbe, aménagée avec un goût et un soin parfaits : espace et sobriété, pour un mode de vie limpide. C’est un pâtissier hors pair, en réalité très professionnel, bien que ce ne soit pas son métier.

|

|

|

|

Mariage d’Henri Rivière. Jean Rivière le fondateur de la dynastie et Françoise Parcellier-Rivière, en haut Marcel Rivière et son épouse, André Rivière, Clotilde Rivière-Lamaud, Léopold Lamaud, notre mère, Yvonne Lamaud-Joubert |

Baptême de Jeantou Rivière à Saint Crépin de Richemont, propriété de la belle Élina Paul et Christiane Rivière, le frère et la soeur de Christiane, André Joubert, Henri Rivière, Léopold Lamaud et Christine Joubert, Arlette Rivière-Lavit, ses filles, Janine et Jacqueline (dites Jacky) |

|

|

|

||||

|

Christiane Rivière et son premier fils, Jeantou Rivière le nouveau patriarche de la dynastie Rivière |

Alexandre, le grand pâtissier de la famille Rivière | ||||

Mes précédents textes ont déjà évoqué Pierrette, Jean-Pierre et Jacky, ils sont au cœur de ces retrouvailles d’une importance inespérée, une des très grandes et belles surprises que peut nous réserver la vie. C’est le trésor familial caché que nos aïeux, dont je ranime si souvent le souvenir, avec émotion, m’auront fait, au seuil du grand voyage. Les enfants de Paul et Christiane Rivière furent élevés au Prat d’Eyvirat puis dans le bergeracois, à la dure, de bonne heure habitués aux travaux des champs, à la vie rustique, ce qui leur confère une solidité rare de nos jours.

Pierre est aussi réservé que son frère Jeantou, aussi quelle heureuse surprise de le trouver là, autour d’une bonne table, par une journée d’été respirable ! Peu loquace, il s’ouvrira à moi comme à Jacky. Pierre est un Rivière qui fait honneur à cette lignée chez qui le courage et la vaillance sont les fers de lance d’une vie d’honneur. J’étais très heureux de le revoir et il semble qu’il en fût de même pour lui.

La table s’élargissait pour les très savoureux desserts, réalisés avec grande classe par Alexandre. Céline, fille de Pierrette et Jean-Pierre, Damien, son époux, se joignirent à nous avec leurs deux filles, Ilana (qui s’applique à une personnalité particulièrement active, volontariste, entreprenante, audacieuse et combative) et Orane (un prénom qui signifie passionnée et déterminée).

|

| Pierrette Martinet, née Rivière, le Grand Coeur qui rassemble |

Dans ces familles, ce sont les femmes qui éduquent essentiellement leur progéniture et participent à celle de leurs petits-enfants. Nous sommes dans des nids.

Mon travail professionnel qui m’a tant appris, m’avait conduit à vouloir protéger les exploités. L’observation de la France salvatrice au travail pendant le pic de la pandémie, l’ardeur de cette jeunesse qui tient un stand sur les marchés, cette expérience familiale, m’enseignent que les travailleurs sont les seuls humains utiles et nécessaires à la vie en société. Il y a beaucoup de rapaces et de prédateurs pour tirer profit de ces seuls indispensables. L’oligarchie, souvent incapable, se goinfre et se vautre dans le gain généré par le travail de beaucoup d’autres.

Comment ne pas observer la simplicité des classes laborieuses, habituées au travail, au service, à la générosité ?

Entendu à la télévision, la déclaration d’un footballeur amateur marseillais : « On n’a pas besoin d’un doctorat pour s’entraider. » ♦