JOURNAL 2019 : Chant des jours (février-mars)

« L’écriture n’est pas un but en soi, mais une façon de chercher et de dire le sens même de la vie individuelle ou collective. »

Francis COMBES, Préface de Ce que signifie la vie pour moi de Jack LONDON.

JOURNAL 2019 : Chant des jours

« Prends partout ce que les choses — un objet, une couleur, un bruit — ou les êtres t’apportent. »

Jean SÉNAC, Lettre à son fils adoptif, Jacques MIEL, 1961

« J’ai horreur des sectes, des cloisonnements, des gens que presque rien ne sépare mais qui, pourtant, se regardent en chiens de faïence. […] Voulant être, si possible chez tous, avec tous, je voudrais, présomptueusement, réconcilier, rassembler. »

Daniel GUÉRIN, Front populaire révolution manquée, Maspero, 1970.

Dimanche 31 mars 2019

En salutation au soleil de Saint-Martin, la délicieuse Marie-Rose, depuis ce jardin qui exalte de ferveurs printanières. Je voudrais, Marie-Rose, que nous nous souvenions de José Casajuana, le petit tailleur de Périgueux, que, par l’intermédiaire de mon vieil ami, Jacques Grégoire[1], anarchiste, adepte de l’Espéranto… j’avais rencontré au début de ma trentaine, à la fin des années 70, ayant été troublé par son recueil publié aux Nouvelles Éditions Debresse.

Autant son ami Jacques était dans ses propos enveloppant, souple, autant José par la vigueur de son verbe m’avait impressionné, intrigué et même apeuré. Je n’étais pas, de toute évidence, encore prêt à comprendre le credo anarchiste ! Pour autant et sans avoir cherché à le rencontrer davantage, il m’avait définitivement conquis. C’était donc cela un Homme, un de ces rares lucides qui ne transigent pas avec la flétrissure élégamment ordonnée du monde. José assumait à prix coûtant sa magnifique clairvoyance.

José ou Anarin nous laisse, dédiées à sa fille Violette, des pensées d’une si grande acuité, qu’elles sont immortelles. Lui, le Républicain Espagnol, réfugié chez nous, à Périgueux, vivant dans un grand dénuement, doté d’une sagesse troublante derrière son aiguille et ses ciseaux.

|

|

|

Bernard Deson[2], sur son blog [https://www.paperblog.fr/users/bdeson/] nous livre ses souvenirs : « Est-ce parce qu’il exerça le métier de tailleur pour hommes que José Casajuana put prendre la juste mesure de ses contemporains ? Homme d’exil, cet anarchiste a fui l’Espagne de 1936, constatant avec effarement que les idées tuent. Son premier contact avec la France aurait pu le détourner de notre culture et de notre langue : les camps de concentration de Léon Blum n’avaient rien à envier à ceux de Mussolini ou à ceux de Franco. Au contraire, devenu tailleur, l’exilé consacrera tous ses instants de liberté à l’étude de la littérature française. En 1970, il publiera à compte d’auteur un opuscule sobrement intitulé Pensées sous le pseudonyme d’Anarin. Étiemble en dira le plus grand bien vantant ses qualités de peintre de l’âme humaine. En 1979, j’en fis l’heureuse découverte dans un rayon de la bibliothèque de l’I.U.T. Michel de Montaigne.[3] »

Bernard Deson va enfin découvrir, en 1985, par l’entremise de sa sœur Marie-Hélène, qui est cet Anarin et ils vont se rencontrer : « Nous prîmes langue et nous rencontrâmes au café Gambetta, brasserie au-dessus de laquelle José Casajuana occupait un minuscule appartement. Sans qu’il n’en dise mot, j’avais deviné que cet homme vivait dans le plus grand dénuement. Il fut ému d’apprendre l’importance que son livre avait eue pour l’étudiant que je fus. Et c’est sans hésiter qu’il accepta ma proposition de le rééditer ou plus exactement de le rafraîchir en y ajoutant une couverture couleur, en changeant le titre et en le signant de son véritable nom. Il convint de la chose avec enthousiasme, me laissant seul maître à bord pour mener à bien cette métamorphose. Un auteur comme je les aime ![4] »

Comme toujours, le temps s’écoule, d’autres projets interfèrent, et le temps qui a passé vient nous surprendre, en nous laissant démunis : « De temps à autre, je recevais une lettre de José Casajuana, toujours patient et compréhensif, très patient et très compréhensif, trop peut-être […] Je pris le temps, presque quatre ans quand même, et Grandeur nature, nouveau titre de l’ouvrage, sortit des presses en novembre 1989. Malheureusement, cette publication arriva trop tard pour José Casajuana et le courrier qui la lui annonçait me revint avec la mention « destinataire décédé ». J’appris qu’il avait mis fin à ses jours quelques semaines auparavant. J’en ai gardé un sentiment de culpabilité, peu fier de ma négligence, même si je devine qu’une vieillesse vécue dans la pauvreté et la maladie ne convenait pas au libre-penseur qui écrivait : La mort serait un mal si la vie était un bien. »[5]

L’extrême modestie et la résignation de cet homme d’une lumineuse intelligence se heurtent à notre frilosité, à nos jeunesses douillettes. L’enfer de sa propre jeunesse l’avait contraint à se forger une extrême résistance, mais on sent à le lire, à méditer ses aphorismes aussi brefs que percutants qu’il était désabusé sur la fraternité humaine. Aujourd’hui et depuis des années, je regrette, ayant appris mieux mon métier d’homme, de ne pas avoir su lui apporter de l’amitié ; il l’aurait mérité plus qu’aucun autre ; auprès de lui j’aurais gagné vingt ans de maturité. Son petit ouvrage ne m’a jamais quitté, c’est un guide.

Si longtemps après, c’est de la tendresse et de la gratitude que j’éprouve pour celui que nous avons laissé privé de davantage de fraternité humaine ; fraternité qu’il avait mille fois gagnée.

Même si José Casajuana, Anarin, n’est plus là, il nous est permis de faire un bout de chemin avec lui, grâce à ses pensées qui allument en nous les étincelles d’une précieuse lucidité :

« Ceux qui ne valent pas cher font bon marché de la vie des autres. », p. 9.

« Si nous sommes si seuls dans le monde, c’est parce que chez les autres nous ne trouvons que l’égoïsme qui est aussi en nous. », p. 11.

« Si les petites gens ont l’air meilleur que les personnes importantes, c’est que, n’ayant pas le pouvoir d’en faire de grandes, ils ne font que de petites saletés. », p. 14.

« Le remords est un châtiment qui ne frappe que ceux qui ont une conscience intransigeante ; les autres trouvent toujours des justifications à leurs méchancetés et à leurs crimes. », p. 18.

« Aucune tyrannie ne peut nous empêcher de nous libérer des préjugés ni de raisonner juste. », p. 27.

« Les grands méprisent les petits ; et ceux-ci se vengent en se méprisant entre eux. », page 31.

« Chacun a autant de vanité que peu de lucidité. », p. 35.

« L’homme aspire au privilège, et non à la justice. », p. 47.

« Et l’homme créa dieu. Mais voyant que, seul, il s’ennuyait, il créa aussi le diable. », p. 49

« Immoral : celui qui n’agit pas selon mon intérêt ou mes principes. », p. 60.

« Les bons exemples sont peu suivis ; même par leurs auteurs. », p. 66.

« N’avoir pas de doutes devrait éveiller nos soupçons. », p. 73

« Quand on se tait, on ne dit pas de sottises ; mais on ne les pense pas moins. », p. 76.

« Les lois morales et juridiques protègent les fortunes, qui ne peuvent être bâties qu’en les violant. », p 85.

« Par la religion et la politique un grand nombre de personnes éminentes rejoignent la stupidité générale. », p. 89.

« Anarchie : mot employé à la place de ‟désordre”, et que tous ceux dont la politique est le vice ou le gagne-pain, agitent comme un épouvantail. », p. 104.

« De l’argent, juste de quoi vivre ; car mon bonheur, je le trouve ailleurs, gratis. », p. 123

« Je ne veux pas augmenter le mal que me font les autres en les haïssant. », p. 125.

« Comme les autres, j’ai aussi mes croyances, mes convictions, mes idées, ma philosophie, ma métaphysique. Les voici résumés en quelques mots : bla, bla, bla. », p. 127 ♦

___________________________

[1] Je croyais Jacques Grégoire disparu depuis quelques années, après le décès de son fils Michel. Mes messages étaient restés sans réponse. Sa maison était fermée. J’apprends en faisant des recherches pour ce texte qu’il est décédé tout récemment, en février 2019.

[2] Bernard Deson est formateur, écrivain, éditeur (Éditions ‟Germe de barbarie”, revue Instinct nomade).

[3] Bernard Deson, José Casajuana, tailleur pour hommes, https://www.paperblog.fr/8278501/jose-casajuana-tailleur-pour-hommes/

[4] Ibid.

[5] Ibid.

Samedi 30 mars 2019

Devant les jets d’eau, sur l’emplacement de l’ancien théâtre de Périgueux, tranquillement assis à regarder les passants, bourgeoises décaties, puis une débarquée flamboyante, toute de rouge vêtue, chevelure en feu, bas et bottines noires, portant, amarrés à son coude gauche, deux cabas, vous l’imaginez : un noir et l’autre rouge. C’était quand carnaval ? On pouvait imaginer, à l’observer attentivement, une morue desséchée. Elle vint vers le bassin, d’où un agent d’entretien de la Ville repêchait les saletés jetées là par d’indécents malpropres. Cette fulgurance cramoisie, surgissant d’anciennes marées, aujourd’hui recuite et asséchée, renonça, à ma grande déconvenue, à se jeter à l’eau pour tenter une réhydratation ! L’eau douce ne lui sembla pas idéalement propice…

Marie-Annick aurait bien fait un tour de manège sur un petit âne gris. Bien qu’en bleu marine, je pus remplacer l’ami de Francis Jammes pour jouer aux commères.

|

Plus sérieux, Les Caractères de Jean de La Bruyère[1] que je compulsais, étonné de constater que du XVIIe siècle au XXIe rien n’avait changé, la sottise humaine étant éternelle…

« Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer ?[2] »

« Il vit encore, quoique assez avancé en âge, et il use le reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.[3] »

« Je découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir à lui seul, grossir sa fortune, et regorger de bien.[4] »

« Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.[5] »

« Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu ; capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre ; curieuses et avides du dernier dix ; uniquement occupées de leurs débiteurs ; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des monnaies ; enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes : ils ont de l’argent.[6] »

« Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur condition les dispense si fort de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement.[7] »

« Faut-il opter ? Je ne balance pas : je veux être peuple.[8] »

Je ferais un même choix pour mon honneur et pour contrarier l’amoureux éperdu des Premiers de cordée ! Il faut vraiment n’avoir aucune dignité, aucun scrupule pour admirer des personnes qui tirent leur puissance financière de l’exploitation et de la misère de beaucoup d’autres. Ce n’est pas le marché, aussi déréglé soit-il, qui est criminel, ceux sont les donneurs d’ordres qui le sont. ♦

_______________________________

[1] Jean de La Bruyère (1645-1696) D’origine bourgeoise, La Bruyère fait ses humanités et obtient une licence en droit et achète une charge de trésorier général à Caen. À partir de 1684, et grâce à Bossuet (1627-1704), il est sous-précepteur dans la maison du Grand Condé, auprès du jeune duc de Bourbon, petit-fils du prince. À partir de 1687, son activité professorale cesse et il devient bibliothécaire chez les Condé. Il commence à rédiger Les Caractères dès 1670. C’est un livre qu’il a maintes fois remanié et augmenté. La première publication du livre est anonyme et porte le titre Les Caractères ou mœurs de ce siècle : le succès est rapide et l’ouvrage est réédité plusieurs fois du vivant de l’auteur. La Bruyère est désormais célèbre et son élévation sociale est indéniable. En 1693, il est élu à l’Académie française, notamment grâce à la protection des Condé et au soutien, à l’Académie, du parti des Anciens. En mai 1696, La Bruyère meurt suite à une attaque d’apoplexie, à moins que ce ne soit d’un empoisonnement. (D’après Étudeslittéraires : https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/la-bruyere.php).

[2] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Du mérite personnel », no 1, Bibebook. Édition du Kindle, p. 82.

[3] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 27, Bibebook. Édition du Kindle, p. 150.

[4] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 35, Bibebook. Édition du Kindle, p. 152.

[5] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 52, Bibebook. Édition du Kindle, p. 155.

[6] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 58. Bibebook. Édition du Kindle, p. 157.

[7] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des grands », n° 6. Bibebook. Édition du Kindle, p. 200.

[8] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des grands », n° 25. Bibebook. Édition du Kindle, p. 205.

Jeudi 28 mars 2019

Une famille éprouvée, les Amis de la poésie éplorés, mille amis ou admirateurs endeuillés accompagnent, en ce jour de plein soleil, la belle Annie qui alluma pour nous tant d’étoiles, moments heureux, inspirants. Comment ferons-nous sans elle pour raviver la flamme des festivités ? Il y faut une grande énergie et une magnifique abnégation !

Le marché du jeudi matin à Saint-Astier était printanier. Emmanuel qui vendait le pain de La Dynamo, lorsque ce n’était pas la jolie boulangère, Laura, devient en avril, le chef jardinier du Château de Neuvic. Retour de Françoise David tout sourire mais condamnée à prier assise ou debout ; ses genoux, si elle n’y prenait garde, la laisseraient tomber.

Deux ouvrages à moins d’un euro signé de Jean Chalon me parviennent : Chers contemporains et L’Ami des arbres (Journal d’Espagne 1973-1998).

Chers contemporains. Il y a de véritables perles dans ces portraits à la fois savoureux, drôles, parfois mélancoliques, car l’auteur se s’exclue pas de la galerie de ces 58 stéréotypes.

|

Déjà, le portrait de l’athée est fort désopilant : « Il nie le péché originel et répète volontiers cet aphorisme de Natalie Barney : ‟Si au moins, le péché originel avait pu être un péché original !”[1] ». Où encore : « Il déteste les souffrances inutiles que prônent tant de religions. » Si je puis me permettre d’ajouter que les souffrances inéluctables que nous rencontrons dans le cours de nos existences sont suffisamment nombreuses et âpres pour que nous n’ayons aucun désir de nous soumettre à un dolorisme gratuit, aussi céleste soit-il, qui incline à la peur et engendre la subordination !

Le retraité, quant à lui, n’a plus qu’une seule aspiration puisque : « La tranquillité est devenue sa dernière ambition[2]. » Ce n’est pas vraiment faux, ni tout à fait exact, mais constitue un paradoxe désabusé.

Que dire du râleur ? sauf à s’y reconnaître assez : « Il est né pour râler et ne s’en prive pas. Il râle contre l’euro qui le ruine, l’Europe qui le déçoit, le Vatican qui l’exaspère, l’Élysée qui l’indigne, les fruits qui n’ont plus de goût, les quatre saisons qui se réduisent maintenant à deux, un hiver trop froid et un été trop chaud[3]. »

« Il est jardinier et limite l’univers à son jardin… Il a une affection particulière pour ces roses de Noël qui profitent du froid et de la neige pour mieux s’épanouir… Il ne se mariera jamais puisqu’il a épousé son jardin, qui est tout son univers[4]. »

« Le promeneur » nous propose un quasi portrait du Piéton de Paris, le poète Léon-Paul Fargue : « Il marche lentement, s’arrêtant à chaque pas […] Il marche lentement. Il avoue même en riant qu’il marche avec les yeux. Ce sont ses yeux qui le guident vers les portes cochères, les corridors profonds, les jardins intérieurs, les usines désaffectées, des endroits où personne ne passe et qui sont devenus le royaume des chats presque sauvages et des lilas de Perse[5]. » ♦

_______________________________

[1] Jean Chalon, Chers contemporains, « L’athée », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 15.

[2] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le retraité », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 100.

[3] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le râleur », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 95.

[4] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le jardinier », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 53-54.

[5] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le promeneur », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 89.

Mercredi 27 mars 2019

« L’absence de désir peut engendrer une volupté subtile et intense. Si, comme l’affirment les bouddhistes, la béatitude se tient près du renoncement, elle réside aussi dans l’absence de désir[1]. »

Après les affres des inéluctables disparitions, faire le vide parait opportun, nécessaire, régénérateur. Le légitime programme de notre départ est désormais en marche, il y eut les malchanceux (que d’autres, les optimistes, nommeront les précurseurs !), il y a désormais la foule des programmés ; demeurera la panacée : le petit nombre de résistants qui observeront pensifs la prochaine génération débuter son propre effritement. Nous fûmes témoins de quelques-uns, ils seront témoins du grand nombre, comme de ceux qui s’éterniseront, zestes d’un temps révolu, invraisemblablement obsolète. Le pétrifié, vivant hors de son temps, existe au milieu d’un monde qui n’est plus le sien et qu’il ne saurait comprendre. Partir, un peu comme tout le monde, ou rester de manière quelque peu incongrue : alternative maussade, inévitablement désenchantée !

Cette ‟petite mort” ou l’absence de désir qu’évoque Jean Chalon me semble une manière d’accéder à l’acceptation de sa non-existence, au renoncement à soi-même, à son ego (générateur de toutes souffrances), à cet état de veille souvent inconfortable, parfois douloureux qui ne saurait rien contester à notre destin de voyageur furtif… Le pèlerin qui s’immobilise, se fige… Il faut une grande volonté pour trouver l’énergie d’être dans le Vivant après quatre-vingt-dix ans. Un tout petit nombre y parvient : c’est ce qu’on appelle la jeunesse éternelle ! ♦

_________________________

[1] Jean chalon, Journal d’un arbre 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 65.

Mardi 26 mars 2019

« Lorsqu’un homme s’en va, il importe de dire, avant qu’il ne s’efface, tout ce qu’il a représenté pour nous, ce qu’il nous a donné et le bien qu’il a fait[1]. »

Annie Delpérier qui prononçait ses mots, il y a un an, n’est plus.

Elle nous quittait alors que José Corréa nous offrait un magnifique portrait.

Quelques traits, le personnage est là et aussi sa personnalité, sa majesté, son attention aux autres, sa générosité. Ce que l’on ne voit pas, c’est son immense talent de poétesse ; j’espère que sa succession aura à cœur de publier ses écrits afin que nous la gardions longtemps avec nous encore, à travers la beauté de son écriture.

|

| Portrait d’Annie Delpérier, 2019 © José Corréa |

Un mélange d’admiration et de crainte me fit appeler José.

Il ne put que me confirmer l’approche d’un deuil.

Deuil ressenti, je l’imagine, par tant de personnes avec lesquelles elle avait eu des relations au travers de ses activités culturelles, Les Amis de la poésie et l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord (ALAP).

Après la disparition du poète et traducteur Bernard Lesfargues[2] en février 2018, proche d’Annie, c’est toute une époque féconde qui disparaît et nous laisse démunis. Une visite au poète[3], à l’éditeur, vers le début des années 2000, dans cette maison du grand-père « adossée à la grande forêt protectrice », débordant de livres, accompagné par Bernard Petit, me fascina et m’inspira, l’activité d’édition des Amis de la musique française.

|

|

Bernard Lesfargues dans son bureau, Église-Neuve-d’Issac 2004 © Photo Jean Alain Joubert |

Les souvenirs surgissent, même si j’ai moins côtoyé Annie que bien d’autres qui étaient des fidèles des Amis de la poésie. Mon amie, la poétesse Marie-Hélène Douat[4], l’appréciait particulièrement. Marie-Hélène, a été publiée par les soins d’Annie dans Le Poémier de Plein Vent[5], je retrouve son recueil Blanche négritude (Prix Jean Michel Walzer 2007, de la Ville de Bergerac). Il y eut plus récemment, le Poémier no 146, Notes bleues, publié en 2015. Ces deux numéros de la collection rejoignaient ceux consacrés aux poésies de Catherine Guillery, Marcelle Delpastre, Danièle Labatsuzan, Madeleine Lenoble, Bernard Sintès, Bernard Lesfargues, Michel Lasserre, Bernard Duteuil…

En juin 2000, Annie était venue aux Rolphies, pour un moment poésie avec le petit cercle amical constitué de Renée Daubricourt, Denise Robin (assise à droite d’Annie sur la photo), d’Émilie Dalençon, de Lucienne Fabre-Doré… et, venue de Saint-Laurent d’Olt, la poétesse Marie-Hélène Douat (à la gauche d’Annie sur la photo).

|

|

Aux Rolphies, Montrem, avec Annie Delpérier, Denise Robin, Marie-Hélène Douat. 25 juin 2000 © photo Jean Alain Joubert |

Je me souviens d’une visite à la Chartreuse de Pécharmant. Mais aussi d’une foule pour un hommage à Marcelle Delpastre[6] présente parmi nous avec son ami Jan dau Melhau[7]. Les rencontres au Couvent des Récollets ou au Caveau de la Vinée.

Je serais très ingrat si je ne parlais pas de la soirée qu’Annie avait organisée, en 2001, pour la première conférence donnée par un jeune musicologue de Marseille, mon ami Lionel Pons. Elle avait réuni au Caveau de la Vinée tous ses amis et Lionel nous présenta le compositeur Henri Sauguet, qui n’était pas un inconnu chez nous, puisque né à Bordeaux, il passait ses étés à Coutras dans La Maison des chants. Depuis Lionel est un conférencier émérite, un vaste public le suit fidèlement chaque semaine à Marseille.

Et il y eut, naissant ce jour-là, une amitié fédératrice avec Jeannine Lasserre, proche amie d’Annie. Pour celle-ci nous avions de la tendresse et elle en avait vraiment pour nous. Belle âme entre toutes. Jeannine Lasserre fut le plus beau cadeau que nous fit Annie Delpérier. Jeannine était par ailleurs l’amie de Marcelle Delpastre dont elle parlait toujours avec émotion.

Ce temps, celui de la cinquantaine, en ce qui me concerne, était celui des beaux jours, d’une certaine insouciance, du temps libéral et potentiellement créatif. Au cœur de ce jardin botanique qui atteignait son épanouissement, notre groupe culturel était florissant et affectif. La création de l’association Les Amis de la musique française avec de jeunes musicologues en herbe qui aujourd’hui ont fait magnifiquement leurs preuves, fut mon rêve qui devint réalité.

Annie était une amoureuse des mots et du Pays. Son soutient était presque sacrificiel et ardent pour les Artistes et les Gens de Lettres qu’elle affectionnait. Toute sa vie était dédiée à la poésie. Elle avait créé la revue trimestrielle La Toison d’or ainsi que sa propre maison d’édition dont les recueils Le Poémier de Plein Vent que j’évoque plus haut.

En 1987, elle avait pris la présidence de l’association des Amis de la Poésie à Bergerac et avait créé les Journées de la Poésie qui se déroulaient chaque année, en principe, le second week-end de juin.

En 2010, elle devint Présidente de l’Académie des Arts et des Lettres du Périgord qu’avait fondé, en 1963, Guy de Lanauve.

La poésie de Marie-Hélène Douat nous unira pour cet ultime hommage à une Grande Dame qui nous manque déjà, ayant emporté avec elle une part importante de ce que furent les belles années de nos vies. Merci Annie ! Demeurera notre indéfectible gratitude et affection.

Po-aime pour Annie

Puisque tu n’es plus là

Que la nuit a ravi ton sourire

Sous son écharpe de silence

Nous saurons désormais

Trier les graines d’espérance

Et garder dans l’Amour

Les années d’autrefois

Où ton absence sera toujours

Éternelle présence

Marie-Hélène Douat

♥

________________________________

[1] Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire.

[2] Abel Bernard Lesfargues (1924-2018), poète, traducteur, défenseur des langues minoritaires des auteurs occitans, catalans et espagnols. « Poète, occitaniste, éditeur et traducteur considérable, Bernard Lesfargues s’est éteint le 23 février 2018, en début de matinée, au château de Bassy à Saint-Médard-de-Mussidan. Le jour de ses obsèques, sur la place de l’église du petit village d’Église-Neuve-d’Issac, jouxtant sa propriété, une foule d’amis connus et anonymes, venus de tous les horizons, se réunissait autour de sa famille, le cœur étreint, pour ce dernier rite de l’accompagnement, avant les mystères de la métamorphose et le silence de la nuit. » (Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire.) Bernard Lesfargues avait 93 ans au moment de sa disparition. « Fils d’un marchand de bois et de charbon de Bergerac, il grandit dans un quartier populaire, vivant et animé, tout en suivant une scolarité solide au Petit Séminaire de la cité périgourdine. Très tôt, son goût pour la littérature l’affranchit du réel, lorsqu’il s’évade un livre à la main dans un cerisier comme dans une retraite idéale. » (Philippe-Jean Catinchi, le 28 février 2018, Le Monde.) Après de brillantes études, il enseignera à Paris (Janson-de-Sailly) puis à Lyon. Les rencontres vont se multiplier. Il se familiarise avec les phares de l’Institut d’Estudis Occitans (IEO), association culturelle fraîchement créée qui milite pour le maintien et le développement de la langue comme de la culture occitanes : Pierre Bec, Max Rouquette, Bernard Manciet, Robert Lafont… Obstinément sûr de ses choix, à la tête des éditions Fédérop (Les éditions Fédérop ont été reprises en 1999 par Bernadette Paringaux), fondées à Lyon en 1975 par un groupe d’amis, en reprenant le nom d’une librairie politique très liée aux italiens du Mouvement Fédéraliste Européen, il reprendra la collection ‟Solaire” créée par François-René Daillie, et publiera, en 160 titres, des textes rares et dignes de prendre place dans une littérature de classe internationale. Citons : Ouvrir les Yeux de Paul Gravillon, Journal d’un pèlerin vielleux et mendiant sur le chemin de Compostelle du troubadour limousin Jan dau Melhau : « qui use d’un français remarquable et sait se déshabiller » dira son éditeur, Les guerriers nus, de Jean-Marie Lamblard, Dix-huit petits poèmes pour la patrie amère, de Yannis Ritsos, Requiem pour un paysan espagnol de Ramon Sender… Aussi, lorsque Vicente Aleixandre obtiendra le Nobel en 1977, Fédérop sera le seul éditeur français à l’avoir édité, et Gallimard rachètera dans la nuit, les droits en catastrophe. » (Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire). Il fut également le fondateur de la revue Taillefer, pour la mise en valeur du canton méconnu de Villamblard. « Traducteur du prix Nobel péruvien Vargas Llosa et du Catalan Joan Sales, Bernard Lesfargues excellait dans cet art tout de finesse et de sensibilité. Mais là où il mettait tout son cœur et ses tripes, c’était en poésie dans laquelle il faisait exploser le soleil intérieur qu’il transformait en un feu intérieur enivrant. Attaché à notre terroir et à sa thébaïde familiale, Bernard Lesfargues était un savant, un sachant, un maître et un ami précieux. » (Christian Régnier, Prix Bernard Lesfargues de la traduction de l’Académie des lettres et des arts du Périgord)

[3] « Connaître Bernard, dans sa vaste ‟librairie” tapissée d’ouvrages, dont la porte est ouverte en permanence à tous ceux qui viennent là, chaque jour, chercher un document, étudier, interroger, partager son immense savoir, c’est découvrir un homme à la générosité sans limite, aux souvenirs intarissables. Sa passion de former des êtres, de les élever, de leur faire prendre conscience de leur identité, de leur histoire, conduira le poète catalan Jep Gouzy, à proclamer, au cours d’une soirée de poésie au Caveau de la Vinée de Bergerac : “Nous sommes tous des enfants de Lesfargues”. » (Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire).

[4] Marie-Hélène Douat, poétesse, habite l’Aveyron. Rapidement remarquée par Annie Delpérier elle avait reçu des prix en 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 et 2006 (Prix Fénelon, Prix des Armoises à deux reprises, Prix Sophie Decaux, Prix Simone Grignon). En 2003, elle avait reçu le Prix du Recueil de la Ville de Bergerac pour Transhumance, puis elle avait obtenu le prix Jean-Michel Walzer, en 2007, pour Blanche Négritude, édité par Annie dans sa collection Le Poémier de Plein Vent (no 101) ; en 2015, elle avait été récompensée par le prix Audrey Bernard de la Ville de Bergerac, pour l’ensemble de son œuvre.

[5] Le Poémier de Plein Vent existe nous dit Annie « en souvenir de ces arbres de plein vent, poiriers et pêchers dans nos vignes autrefois, qui portaient des fruits sauvages, menus, mais d’une saveur sans égale. »

[6] Marcelle Delpastre (1925-1998), native de Germont sur la commune de Chamberet (Corrèze), auteure Limousine de langues occitane et française. Fille, petite-fille, arrière-petite-fille de paysans limousins, elle naît au cœur de la civilisation paysanne. Chez elle Marcelle Delpastre entend et apprend deux langues, l’occitan et le français. Elle obtient le baccalauréat philosophie-littérature au collège de Brive-la-Gaillarde. Elle fait ensuite un passage à l’École des Arts décoratifs de Limoges. En 1945 Marcelle Delpastre retourne vivre dans la ferme familiale de Germont où elle sera paysanne tout le restant de sa vie. Tout en travaillant, qu’elle soit occupée à traire les vaches ou à conduire le tracteur, elle ne cesse de réfléchir à des sujets de poésie, à des vers, à des rimes. La poésie l’accompagne toute la journée et elle garde dans sa poche un carnet sur lequel elle note les vers et les idées qui lui viennent à l’esprit, idées qu’elle retravaille ensuite pendant la nuit. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, alors que ses cahiers de poèmes et de notes commencent à s’entasser, Marcelle Delpastre envoie des textes à quelques revues et anthologies de poésie. Il faut dire que plusieurs de ses correspondances littéraires l’y encouragent depuis longtemps. De petites publications en petites participations, elle se fait peu à peu connaître et apprécier du milieu littéraire limousin. Au début des années 1960, Marcelle Delpastre constate avec douleur la mort de son petit village de Germont et avec lui de toute la civilisation paysanne pourtant millénaire en Limousin. Les tracteurs remplacent les bœufs, les machines remplacent les outils et la main de l’homme, la télévision remplace les veillées par lesquelles la tradition orale se transmettait… C’est à ce moment que la Marcela (comme l’appellent ses amis en occitan) commence à beaucoup s’intéresser aux contes, proverbes et traditions de son pays limousin. Elle fait à cette époque la rencontre de Robert Joudoux de la revue régionaliste Lemouzi et de Jean Mouzat (auteur occitan limousin). La première œuvre en occitan de Marcelle Delpastre est La lenga que tant me platz (La langue qui tant me plaît). À partir de ce moment, Marcelle Delpastre décide d’écrire en occitan limousin, du Limousin et sur le Limousin. Au milieu des années 1960, elle se met à collecter et à réécrire des contes traditionnels limousins. Le premier recueil est publié en 1970 sous le titre Los contes dau Pueg Gerjant (Les Contes du Mont Gargan), encore aujourd’hui souvent réédités dans des recueils de contes français. Parallèlement à cela elle commence à faire œuvre d’ethnologue de son pays avec Le tombeau des ancêtres : Coutumes et croyances autour des fêtes religieuses et des cultes locaux. Si elle n’était pas une grenouille de bénitier, Marcelle Delpastre avait cependant une très forte foi en Dieu tout en acceptant, comme la plupart des Limousins, différentes traditions païennes propres à ce pays. En 1968 est publié La vinha dins l’òrt, poème primé au concours Jaufré Rudel. Sa version française (La Vigne dans le jardin) sera mise en théâtre en 1969 par la troupe de Radio-Limoges, troupe qui montera dans les années 1970 d’autres textes de Delpastre (L’Homme éclaté, La Marche à l’étoile). Marcelle Delpastre continue d’écrire des poèmes et seulement quelques-uns d’entre eux sont publiés à l’époque dans les revues Lemouzi, Traces, Poésie 1, Vent Terral ou encore Oc. En 1974, Los Saumes pagans (Psaumes païens) sortent dans la collection Messatges de l’Institut d’Estudis Occitans. C’est ce recueil de poèmes qui la fit véritablement connaître de tout le milieu littéraire occitan. Dans Le bourgeois et le paysan, Delpastre continue d’étudier les coutumes, les croyances et la tradition orale du Limousin, cette fois sur le thème du feu. Plus tard ce sera le tour des bêtes sauvages et domestiques d’être à l’honneur dans son Bestiari lemosin, (Bestiaire limousin) naviguant entre réalité et mythologie. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participera régulièrement à leur revue Lo Leberaubre dont le titre est une contraction de leberon (loup-garou) et d’aubre (l’arbre). Marcelle Delpastre commence à être connue des Limousins pour ses interventions et ses entrevues dans la presse locale (Limousin Magazine, La Montagne, L’Écho du Centre, Le Populaire du Centre…) et aussi de tous les occitanistes grâce aux revues et surtout Connaissance des Pays d’Oc (par la plume d’Yves Rouquette). Dans ses dernières années, Marcelle Delpastre a beaucoup travaillé en compagnie de son ami Jan dau Melhau pour faire sortir de la poussière des centaines de textes inédits. Dans les années 1990, les éditions Payot publient les versions françaises de plusieurs de ses textes en prose et Bernard Pivot l’invite dans son émission Bouillon de Culture. Atteinte de la maladie de Charcot, Marcelle Delpastre décède le 6 février 1998 dans sa ferme de Germont où elle est née, où elle a toujours vécu, travaillé et écrit. Jan dau Melhau, son légataire universel, continue et termine d’éditer l’œuvre intégrale de Delpastre aux éditions Lo chamin de Sent Jaume (les ouvrages sont accessibles aux non-occitanophones car édités en version bilingue occitan-français). Les manuscrits de Marcelle Delpastre sont aujourd’hui conservés à la Médiathèque Municipale de Limoges. Poète, conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd’hui reconnue comme l’un des plus grands écrivains occitans du XXe siècle (au côté de Joan Bodon, Bernard Manciet, René Nelli ou encore Max). Le message de cette femme, elle qui n’a jamais quitté sa terre limousine, s’étend à l’universel et parle pour tous les hommes, c’est ce qui fait la force et la beauté de son œuvre. (D’après la page WikipédiA consacré à Marcelle Delpastre).

[7]Jan dau Melhau, né Jean-Marie Maury en 1948 à Limoges est à la fois écrivain, musicien, chanteur, conteur, éditeur d’occitan du Limousin. Il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse. Puis il obtiendra une ensuite une maîtrise de philosophie. Objecteur de conscience, dans les années 1970 il fait un retour à la terre en Haute-Vienne. Dans le même temps il devient une des têtes d’affiche de la chanson occitane, marginale par ses sujets de prédilection : la nature, les bêtes, les hommes et la mort. Auteur et éditeur des Belles Lettres Occitanes Limousines, avec Marcelle Delpastre, Paul-Louis Grenier, il s’intéresse surtout à la beauté de la langue occitane, à sa force littéraire. Il continue aujourd’hui d’œuvrer pour le Limousin avec sa maison d’édition Lo Chamin de Sent Jaume (le Chemin de Saint-Jacques) à Meuzac, avec ses propres écrits ainsi qu’avec ses spectacles de contes et de chansons. Il est également cofondateur, avec Micheu Chapduelh (Michel Chadeuil), de la revue limousino-périgourdine, Lo leberaubre. (D’après WikipédiA)

Lundi 25 mars 2019

« Il existe une cause majeure, la cause des causes, résumant l’histoire de la décadence. C’est la constitution d’une partie de la société en maîtresse de l’autre partie, c’est l’accaparement de la terre, des capitaux, du pouvoir, de l’instruction, des honneurs par un seul ou par une aristocratie[1]. »

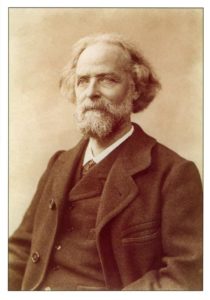

Aux portes de la Dordogne naquit un personnage magnifique, un de ces humains qui surpasse et surclasse tous les autres, avec des décennies d’avance sur l’évolution des consciences. Lorsque je contrôlais les demandeurs d’emploi, un poste qui aurait pu être essentiellement nocif ‒ sous la vindicte d’un socialisme pourrissant ‒, et que je m’avançais jusqu’à Sainte-Foy-La-Grande qui jouxtait notre Port-Sainte-Foy périgourdin, sur la rive sud de la rivière Dordogne, si j’avais entendu le nom d’Élisée Reclus[2] et celui de son frère Élie[3], j’ignorais que naquirent sur cette terre, d’un père Pasteur protestant, ces deux personnages exceptionnels.

|

S’il se destinait à être Pasteur comme son père, Élisée va se passionner pour les langues étrangères ‒ il en parlera six ‒ et pour les voyages. Il va d’ailleurs découvrir la géographie auprès d’un professeur allemand réputé. Révolutionnaire en 1848 (il a dix-huit ans) il fuit la France pour l’Angleterre. Partout il rencontre les progressistes et forge sa conception sociale et politique. En Louisiane il est confronté à la pratique de l’esclavage.

« Dans une lettre à sa mère Zéline, il écrit peu après : ‟par goût, je préfère vivre pauvrement” ‒ l’austérité protestante dont il a hérité se meut en engagement quotidien[4]. » Avec les années, il devient militant anarchiste et communiste, naturiste, partisan végétarien de la cause animale, critique de la domination coloniale, défenseur de ‟la liberté de la femme” comme critère définitif de ce qu’est la tyrannie et précurseur écologiste. Reclus est l’homme de ce qu’il nommait la ‟lutte méthodique et sûre contre l’oppression”. Il est une boussole et, en définitive, un grand précurseur.

Proche de Bakounine qui disait de lui et de son frère aîné, Élie, qu’ils étaient « les hommes les plus modestes, les plus désintéressés, les plus purs, les plus religieusement dévoués à leurs principes » qu’il ait rencontrés au cours de sa vie. Après la mort de Bakounine, en 1876, il fait la connaissance du russe Kropotkine, géographe et anarchiste comme lui, avec lequel les rapports ne manquent pas de devenir fraternels, mais en toute indépendance. Son neveu (fils d’Élie) dira de lui : « Élisée n’a jamais été le disciple de personne et il n’a jamais admis que personne fût son disciple. »

En 1981, lors du ‟Congrès noir” du mouvement anarchiste à Londres, ‟La propagande par le fait” est adoptée, effrayant toute l’Europe. Reclus, pacifiste, récuse le terrorisme. Il soutiendra cependant les jeunes gens donnant leur vie pour leurs idées. De même les nihilistes russes l’impressionnent. Sa manière à lui d’être propagandiste, s’exerce par la plume et la parole. Il multiplie les articles et pamphlets libertaires : « c’est bien la lutte contre tout pouvoir officiel qui nous distingue officiellement », déclare-t-il lors d’une conférence à Bruxelles.

Dans sa conférence Évolution et Révolution, il n’exclut pas l’usage de la violence pour la cause : « De deux choses l’une ; ou bien la justice est l’idéal humain et, dans ce cas, nous la revendiquons pour tous ; ou bien la force seule gouverne les sociétés et, dans ce cas, nous userons de la force contre nos ennemis[5]. » Jusqu’à la fin du siècle, les attentats à la bombe ou à l’arme blanche se multiplient. Ils prennent symboliquement fin en 1894, à Lyon. Le président de la République française, Sadi Carnot, est assassiné par Caserio, un anarchiste italien.

La fin de vie d’Élisée Reclus se partage entre honneurs, voyages et défiance des autorités françaises vis-à-vis de son aura sociale et politique. Il occupe, par sa trajectoire, par ses ouvrages, une place de premier plan parmi les progressistes, les génies précurseurs de l’histoire de l’humanité.

« Le tigre peut se détourner de sa victime, mais les livres de banque prononcent des arrêts sans appels ; les hommes, les peuples sont écrasés sous ces pesantes archives, dont les pages silencieuses racontent en chiffre l’oeuvre impitoyable. Si le capital devait l’emporter, il serait temps de pleurer notre âge d’or, nous pourrions alors regarder derrière nous et voir, comme une lumière qui s’éteint, tout ce que la terre eut de doux et de bon, l’amour, la gaieté, l’espérance. L’Humanité aurait cessé de vivre[6]. » ♦

_______________________________

[1] Élisée Reclus, L’Évolution, la révolution et l’idéal anarchique [1902], Écrits sociaux, éditions Héros-Limite, 2012.

[2] Élisée Reclus (1830-1915), plus précisément Jacques-Élisée Reclus, géographe libertaire, militant anarchiste français, communard. Théoricien anarchiste, pédagogue et écrivain prolifique. Il obtient, en 1892, une chaire de géographie comparée à la Faculté des sciences de Bruxelles. Chaire suspendue avant son commencement fin 1893 suite à l’attentat d’Auguste Vaillant à Paris. Il donne alors ses premiers cours dans les locaux de la Loge maçonnique, Les Amis philanthropes. En octobre 1894, avec d’autres professeurs démissionnaires, il crée à Bruxelles l’Université Nouvelle ainsi que l’Institut des hautes études. Citoyen du monde avant l’heure, précurseur de la géographie sociale, de la géopolitique, de la géohistoire et de l’écologie. Favorable à une langue universelle, en 1897, il cite l’espéranto en exemple et se réjouit du fait que dix ans seulement après son invention, il réunisse déjà quelque 120 000 adeptes. Élisée Reclus pensait que la nudité était l’un des moyens de développer la socialisation entre individus, il en vantait les bienfaits hygiéniques moralement comme physiologiquement, et il la mettait en perspective dans de vastes vues englobantes sur l’histoire et la géographie des cultures. Certains le considèrent parmi les inspirateurs des fondateurs du mouvement Naturiste. Très tôt rebuté par la viande, Élisée Reclus pratique un végétarisme strict. Il fut un « légumiste » convaincu comme il aimait à le dire et partageait cette conception avec son frère Élie.

Ses ouvrages majeurs sont La Terre en 2 volumes, sa Géographie universelle en 19 volumes, L’Homme et la Terre en 6 volumes [La revue Herodote, le considère comme l’un des géographes les plus importants de son temps, au point d’avoir consacré deux numéros entiers à son œuvre en 1981 et 2005]. Parmi ses ouvrages, il est à noter Histoire d’un ruisseau et Histoire d’une montagne. Mais ce penseur qui vit de sa plume aura également publié environ 200 articles géographiques, 40 articles sur des thèmes divers, et 80 articles politiques dans des périodiques anarchistes. (D’après WikipédiA).

[3] Élie Reclus, de son vrai nom Jean-Pierre Michel Reclus, né à Sainte-Foy-La-Grande (Gironde) le 16 juin 1827, mort à Ixelles (banlieue de Bruxelles) le 11 février 1904. Il est journaliste, écrivain, ethnologue et militant anarchiste français de la fin du XIXe siècle. Porte-voix des ethnies minoritaires, il a beaucoup écrit en faveur de ce qu’on appelait alors les « peuples sauvages ». Franc-maçon, il est sous la Commune de Paris, directeur de la Bibliothèque Nationale. Il est issu de la dynastie Reclus dont les membres (ainsi que certains de leurs descendants et collatéraux) ont acquis une certaine notoriété comme journalistes, géographes, médecins, explorateurs, enseignants, militants associatifs ou politiques. (D’après WikipédiA).

[4] Élisée Reclus, vivre entre égaux, texte inédit de Roméo Bondon, Ballast.

[5] Élisée Reclus, Les produits de la terre, paru dans la revue La Société nouvelle, 1889.

[6] Élisée Reclus, L’Évolution, la révolution et l’idéal anarchique [1902], Écrits sociaux, éditions Héros- Limite, 2012. Ce discours prononcé, le 15 juillet 1902, dans une réunion publique à Genève, est depuis publié en brochures de diverses langues.

|

|

Dimanche 24 mars 2019

Jour anniversaire de ma mère, née en 1922, qui aurait donc aujourd’hui 97 ans. Il faut une santé de fer pour aborder des âges pareils. En principe on quitte le navire plus tôt, lassé des incessantes réductions de forces qu’offre l’âge.

Lorsqu’elle a compris le 15 septembre 2010, grâce à la stupidité inconcevable de la jeune cardiologue de l’hôpital de Périgueux, que sa vie allait s’interrompre, elle a eu ce mot : « J’ai compris, tant mieux » !

Aussi, il est possible d’entendre l’interjection de la mère de Josée de Chambrun[1] : « N’aie pas peur de mourir, c’est très bien. »

|

|

|

|

|

|

Jean Chalon apprécie les relations sulfureuses plus encore que les mondaines. Elles doivent susciter son inspiration. En voilà une preuve savoureuse venue de son Journal de Paris :

« Midi. Je vais chercher Violette Leduc[2] à Vogue. Elle est vêtue d’un ensemble Courrèges, jupette en toile cirée blanche, boléro en toile cirée verte, énorme casquette en toile cirée vert et blanc. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu’elle va sortir dans un tel accoutrement. Elle sort et à mon bras.

Nous remontons le boulevard Saint-Germain sous un soleil radieux, la foule s’écarte comme la Mer Rouge devant les hébreux. Horrifiée, muette, la foule contemple l’étrange couple que nous devons former.

Chez Lipp où nous déjeunons, mon supplice continue. Violette menace d’ôter son dentier qui la gêne pour déguster tranquillement sa choucroute. C’est plus que je n’en peux supporter et je préviens Violette que, si elle le fait, je quitte la table. ‟Tu n’es qu’un petit bourgeois avec des préjugés”, me dit-elle méprisante. Mais elle n’enlève pas son dentier[3].»

Ouf ! Mais ce midi, il n’y aura pas de choucroute au menu !

Bien que ce soit dimanche, je ne vous proposerais pas un prêche sur Josée de Chambrun, ni sur Violette Leduc, mais sur un personnage plus périlleux encore, sur le jeune Nizan de vingt-cinq ans, et son Aden Arabie :

|

« En 1924, il y avait encore un homme : c’était Lucien Herr[4]. Quand on voyait ce géant penché sur une colline de livres, ces yeux sans brouillards au pied d’un front bossu, d’une sévère falaise de pensées, lorsqu’on entendait sa voix qui ne mentait jamais énoncer des jugements qui ne voulaient que cette fin juste : rendre à chacun ce qui lui revient, on savait qu’il n’était pas périlleux de vivre dans cette demeure crasseuse. Mais il mourut : il ne resta plus que l’École Normale, objet comique et plus souvent odieux, présidée par un petit vieillard patriote, hypocrite et puissant qui respectait les militaires[5]. »

Les liftings n’y faisant rien, je crois que nous avons aujourd’hui à la tête de l’État, un petit vieillard idéologique, patriote, hypocrite et puissant qui respecte les militaires ! Nous négligerons, pour ne pas froisser son Excellence, de demander au Général Pierre de Villiers, si la réciproque est vraie. ♦

_______________________________

[1] Josée de Chambrun, (1911-1992) fille unique de Pierre Laval, comédienne, elle épouse en 1935 le comte René de Chambrun, avocat international. Toute sa vie, Josée de Chambrun a soutenu son père, Pierre Laval. De l’ascension fulgurante au sommet de l’État jusqu’au procès dans la haine générale, elle a écrit, au jour le jour, dans des carnets intimes pleins d’admiration, le parcours d’un des acteurs les plus importants du régime de Vichy. En s’inspirant de ces notes, Yves Pourcher raconte à son tour cette passion exceptionnelle dans l’ouvrage historique Pierre Laval vu par sa fille.

[2] Violette Leduc (1907-1972) est une pionnière de l’autofiction, Violette Leduc fut une féministe, amie de Simone de Beauvoir. Elle a su dire les pièges et les faux-semblants dont étaient victimes les femmes de son temps. Succès tardif et éphémère en dépit d’une ‟sincérité intrépide” qui, d’après Simone de Beauvoir, a été sa marque de fabrique. Depuis L’Asphyxie (1946) jusqu’à La Chasse à l’amour (1973) elle publie, entre autres, L’Affamée (1948), La Bâtarde (1964), Le Taxi (1971).

[3] Jean Chalon, Journal de Paris 1963-1983, Vendredi 21 juin 1963, Paris, Plon, 2000, p. 24.

[4] Lucien Herr (1864-1926) bibliothécaire et intellectuel français. Bibliothécaire de l’École Normale Supérieure de 1888 à 1926, un des pionniers du socialisme.

[5] Paul Nizan, Aden Arabie, La Découverte/Poche & Syros, paris, 2002, p. 57-58.

Samedi 23 mars 2019

Marché à Neuvic de bonne heure et dans les nuages après une nuit assez étrange, plus peuplée de rêves que de sommeil !

Alaric est d’humeur joyeuse. Il me dit que sa fille est ravie du triple album d’Anne Sylvestre que je lui avais offert. Comme c’est la seconde fois qu’il évoque le plaisir de sa fille, je suppose qu’il aimerait bien que je trouve une autre friandise pour cette ravissante petite jeune fille. J’y ai songé, ce sera les cinq premières symphonies de Wolfgang Amadeus Mozart dont j’ai pu constater cette semaine que j’avais deux exemplaires du même disque. La première des symphonies composée par cet enfant prodige le fut à huit ans ! C’est le Mozart du ravissement.

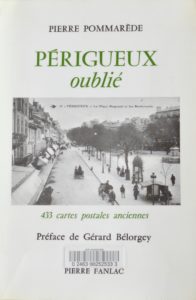

|

À la bibliothèque Charlotte Delbo de Montanceix où je me suis rendu en fin de matinée pour retirer Périgueux oublié[1] de Pierre Pommarède[2], préfacé par un ancien Préfet lettré de la Dordogne, Gérard Bélorgey[3], j’ai aussi emporté un ouvrage qui pèse 750 pages d’une fine écriture édité par La Lauze en 2018. En réalité, c’est le volume II, de cette étude intitulée Le rêve du sorcier, Antoine de Tounens, Roi d’Araucanie et de Patagonie (Une biographie) de Jean-François Gareyte[4]. Quel travail de fourmi pour réaliser deux volumes aussi conséquents sur ce personnage que je prenais pour un fac-similé des rois bouffons des ouvrages de Jacques Offenbach. Ainsi que l’écrivait Edgar Allan Poe : « Les hommes m’ont appelé fou, mais la science ne nous a pas encore appris si la folie est ou n’est pas le sublime de l’intelligence. » il n’est alors pas impossible que je me sois trompé sur le petit avoué de Périgueux qui repose au cimetière de Tourtoirac et qui demeure la gloire de ce beau village érigé entre Cubjac et Hautefort et que traverse l’Auvézère affluent de l’Isle. Antoine de Tounens[5] est encore, et pour longtemps, Roi de Tourtoirac !

|

|

|

|

|

|

|

Merci à José Corréa pour nous autoriser la publication de son Antoine de Tounens Roi d’Araucanie et de Patagonie |

En évoquant hier, au téléphone, avec José Corréa, la belle Annie Delpérier (qui pour la première fois de sa vie s’apprête à nous faire de la peine) pour laquelle il avait posté le matin même un superbe portrait qui la caractérise magnifiquement dans sa rigueur, sa modestie (elle édite les autres, qui souvent ont bien moins de talent qu’elle en a pour écrire), sa bienveillance, il en vint à parler d’une récente invitation dans Périgueux, rue de la Clarté. Lorsqu’il fut sur les lieux, il comprit que cet appartement d’origine médiévale avait été celui de notre chère Lucienne Fabre-Doré, une artiste complète, au port royal. La beauté, le talent, le charme et toute la grâce de ces êtres qui traversent seulement une fois ou deux nos existences. Inoubliable Lucienne ! Je n’ai guère souvent désiré aussi impérieusement une relation. Nous restions toujours, en sa présence, sur les cimes du beau et du respect humain. Ce fut comme un beau conte de fée, cependant bien réel, et il n’est pas une seule personne pour l’oublier… Une autre fois je raconterai ce qu’elle fut pour moi et toutes nos amies qui adoraient sa compagnie.

|

|

Lucienne Fabre-Doré dans son salon de Peyssard commune de Château-l’Évêque © photo Jean Alain Joubert |

Qui donc pourrait rivaliser avec les déesses que je viens d’évoquer ? ♦

_______________________________

[1] Pierre Pommarède, Périgueux oublié (433 cartes postales anciennes), préface de Gérard Bélorgey, Périgueux, Pierre Fanlac, 1988.

[2] Chanoine Pierre Pommarède (1929-2010), prêtre, érudit, président de la SHAP (Société Historique et Archéologique du Périgord de 1992 à 2007. Voir la page du site Les amis de la musique française.

[3] Gérard André Bélorgey (1933-2015), ancien élève de l’ENA, il a servi tour à tour dans des fonctions publiques et dans des responsabilités d’entreprises. Il a publié, sous des signatures variées, des ouvrages pédagogiques, des essais littéraires et diverses chroniques. Il fut préfet de la Dordogne de 1977 à 1980.

[4] Jean-François Gareyte est né à Paris en 1969. Il travaille actuellement comme médiateur culturel pour l’Agence Culturelle départementale de la Dordogne. Il est écrivain, auteur compositeur et interprète des chansons du groupe de Hard Rock « Sonoloco ». Dans la biographie indiquée au dos du volume II de son ouvrage sur Antoine de Tounens, on peut lire : « Il vient de passer ces dix dernières années à faire des allers-retours en Amérique du sud pour aller travailler dans les archives militaires, policières et diplomatiques Chiliennes à Santiago du Chili et Argentines à Buenos-Aires. II est parti à la rencontre des communautés Mapuches des deux côtés de la Cordillère des Andes, en Araucanie et en Patagonie pour écouter et récupérer les légendes qui sont, encore aujourd’hui, racontées par les « Machis » (sorcières), et les « Werken » (porte-paroles), du peuple Mapuche. Il a aussi longuement travaillé sur les documents d’archives de Périgueux, Bordeaux, Marseille, Paris, Londres et Montevideo et consulté des archives privées jalousement protégées depuis cette époque. Cette biographie sur Antoine de Tounens est le fruit de son travail. ». Jean-François Gareyte est aussi l’auteur de Gouffier de Lastours, seigneur de Hautefort (Périgueux, Éditions de La Lauze, 2002 – épuisé), L’Aube des Troubadours, la chanson d’Antioche du chevalier Béchade (Périgueux, Éditions de La Lauze, 2007 – épuisé).

[5] Antoine de Tounens (1825-1878), né Antoine Tounens le 12 mai 1825 à ‟La Chèze”, commune de Chourgnac. Cet avoué français devenu aventurier fut le fondateur de l’éphémère royaume d’Araucanie et de Patagonie et son premier roi sous le nom d’Orlie-Antoine 1er. Il était le dernier fils et le huitième des neuf enfants (cinq garçons et quatre filles) de Jean Tounens (1781-1862) et de son épouse Catherine Jardon (1787-1873). L’aisance relative de cette famille de paysans, lui permet de faire quelque étude, d’obtenir le baccalauréat et d’acheter une charge d’avoué à Périgueux. Son père Jean Tounens obtient en appel un jugement de la cour impériale de Bordeaux autorisant sa famille à rectifier son patronyme en y ajoutant une particule pour s’appeler désormais « de Tounens ». En 1857, Antoine de Tounens vend sa charge d’avoué et sa famille contracte un emprunt de 25 000 francs auprès du Crédit foncier de France en vue d’une expédition qu’il projette. Il est également reçu dans la franc-maçonnerie au sein du Grand Orient de France et de la loge « Les Amis persévérants et l’étoile de Vésone » de Périgueux, où il présente peu avant son départ pour le Chili son projet de création d’un royaume de la « Nouvelle France ». Après la fin du royaume en 1862, Antoine de Tounens s’exile en France. Bien que le royaume n’existe plus, il crée autour de lui une petite cour, attribuant ainsi décorations et titres ; il reprend également le titre de roi. Installé à Tourtoirac, il y meurt en 1878. N’ayant pas d’enfant, il laisse son héritage dynastique ainsi que ses titres à l’un de ses plus proches dignitaires, Achille Laviarde, après que son neveu, Adrien-Jean de Tounens ait renoncé à ses droits sur la succession de son oncle. Souce WikipédiA.

Vendredi 23 mars 2019

Est-il besoin d’écrire chaque jour ? C’est sans doute un excellent exercice pour la mémoire des mots, mais il est parfois contraignant.

Le printemps, le vrai ‒ pas le faux que nous eûmes en février ‒ s’impose royal et c’est une fête, un si joyeux rituel. Il nous fait croire que nous sommes éternels.

Je parlais hier des Joubert. Mon père adorait le coucou. Ce matin, pour la première fois de l’année, je l’entendais à l’ouverture des portes !

|

| Jérémie Rhorer, chef d’orchestre©Jérémie Rhorer |

France musique. Du 21 au 30 mars, Jérémie Rhorer[1] dirige au théâtre des Champs-Élysées Ariane à Naxos de Richard Strauss. Ce jeune chef, co-fondateur du Cercle de l’harmonie, dit que la vibration du classique peut éveiller chez l’adolescent, y compris des milieux modestes ou défavorisés dont il est issu, une aspiration. Jeune homme, il admirait le ‟beau geste” des grands joueurs de tennis, comme McEnroe, Noah, ou Stefan Edberg. À la Maîtrise de Radio France, admirant Jessye Norman et Colin Davis, une magnifique vocation musicale se profilait…

On admire sa belle modestie, qui ne voudra pas imiter le côté sale petit bourgeois, d’enfant gâté et péteux, qu’incarne à la perfection “notre” président.

Le talent authentique est dépouillé de prétention. Il est plutôt fait de silence, de réflexion, d’intuition, excluant les démonstrations hautaines.

Ma trajectoire m’aura fait rencontrer des gens de tous autres milieux que le mien (fort modeste) parfaitement bien élevés, charmants, en définitive intelligents, mais aussi quelques vieilles mégères à la ride véloce, aux seins et aux fesses en déliquescence, qui tentaient, il se peut, de racheter un attrait désormais révolu par des minauderies et un mépris du pire aloi ! Pourquoi s’afficher en résidu vermoulu ? Multiplier les épouvantails “Belloubet” au jardin pourrait, il se peut, protéger la récolte 2019 de cerises, mais avec la mouche qu’attirent ces bouffissures en décomposition… le vers sera dans le fruit, pour lui conférer cette touche vinaigrée apparentée à leurs mauvaises manières !

Le vendredi 26 janvier 1973, Jean Chalon notait dans son Journal de Paris : « Florence Gould a été mordue au bras par un singe dans un restaurant de la Côte d’Azur. Voilà où conduisent les mauvaises fréquentations. Ce singe est devenu le plus célèbre de la Côte[2]. » ♦

__________________________________

[1] Jérémie Rhorer naît à Paris en juillet 1973. Il est l’un des chefs d’orchestre les plus enthousiasmants et polyvalents de sa génération, interprète reconnu de Mozart mais aussi d’oeuvres modernes. Il a fondé et dirige l’orchestre, Le Cercle de l’Harmonie, avec lequel il explore le répertoire des 18e et 19e siècles sur instruments d’époque et un diapason originel. Lauréat du Prix Pierre Cardin, Jérémie Rhorer est également un compositeur très respecté. Jérémie Rhorer a dirigé les orchestres internationaux les plus prestigieux. En tant que chef invité, on le retrouve dans les festivals internationaux les plus courus en Europe, comme Aix-en-Provence, Glyndebourne, Edimbourg, BBC Proms, le Festival de Salzbourg ou celui de Spolète. Avec Le Cercle de l’Harmonie, il défend de nouvelles interprétations d’oeuvres opératiques de référence dont, pendant l’été 2018, un Barbier de Séville de Rossini sur instruments d’époque au Festival International d’Edimbourg et au Musikfest Bremen. Source WikipédiA.

[2] Jean Chalon, Journal de Paris, 1963-1985, Paris, Plon, 2000, p. 124.

Mercredi 20 mars 2019

Premier jour du printemps, proclamé souverainement par un ciel limpide, tendu de bleu, illuminé par un soleil triomphant. « Dans la joie d’une journée ensoleillée, les idées cachées se matérialisent tranquillement. », August Macke.

René Depestre, est né en août 1926 en Haïti. Il poursuivit ses études en Sorbonne. Il a d’abord soutenu Fidel Castro en 1959, mais quittera l’île en 1978, suite à l’affaire du poète Heberto Padilla[1]. Dans les années 80, il s’installe à Lézignan-Corbières (Aude, Occitanie).

|

|

|

Aimé Césaire[2] préfaçant le recueil Végétations de Clarté en 1953, écrira : « René Depestre m’apparaît comme un Gouverneur de la Rosée. Il est le poète de la fraîcheur, de la sève qui monte, de la vie qui s’épanouit, du fleuve de l’espoir qui irrigue le terreau du présent et le travail des hommes… »

En 1968, dans sa Cantate d’octobre à la vie et à la mort du Commandant Ernesto Che Guevara[3], le poème intitulé Testament d’Ernesto Che Guevara est un hymne à la gloire de ce révolutionnaire qui inspire encore aujourd’hui les peuples en colères.

|

Long est le chemin du Che dans l’homme

Long le fleuve, long le sillon

Qui attend les semences, long

Le pas marin d’Ulysse, dans nos pas

Long le sabre végétal pour avancer dans la forêt inconnue !

En lui tout était mouvement

Explosion de lumière et de volonté.

À nos portes toujours nous aurons

Chaque matin son odeur de café fort

Et un grand besoin du Che toujours

Nous attendra dans l’arche du soir !

[…]

Il a parlé plus haut que les scandales de l’argent !

Plus haut que la Statue de la Liberté !

Plus haut que les actions achetées sur la santé de l’homme !

Il a parlé plus haut que les orgies des valeurs boursières !

Plus haut que la honte qui gratte le ciel de New York !

Plus haut que les mille espèces de fraudes et de mensonges

Qui ont écrasé contre son mur leurs fronts de rhinocéros ivres !

[…]

Il nous laisse un patio

Qui restera vert toute l’année

Il nous laisse un radar pour guider

Des roses vers le cœur de l’homme

Il nous laisse un écran où suivre

La marche de la beauté dans l’homme !

[…]

Il nous laisse un homme sans paix ni relâche avec lui-même

Tant qu’il y aura sur la terre

Un seul homme humilié !

[…]

En Périgord, nous eûmes un Jacquou le croquant insurgé contre une féodalité écrasante, sous la plume d’Eugène Le Roy. De tout temps se lèvent ceux qui contestent l’ordre abject du monde, l’inéquitable qui saigne le pauvre et goinfre le puissant. Eugène Le Roy fait déclarer à Jacquou, au dernier chapitre de son roman :

« La comparaison du passé et du présent nous enseigne que les gens ne se révoltent qu’à la dernière extrémité, par l’excès de la misère, et de désespoir de ne pouvoir obtenir justice[4]. » ♦

________________________________

[1] Heberto Padilla (1932-2000), poète cubain qui soutint la Révolution menée par Fidel Castro. Dans Fuera del Juego (Hors du jeu) il critique le régime de La Havane. Emprisonné en 1971, il fut contraint à une autocritique publique. René Depestre témoin de cette injustice, prendra la parole pour le défendre.

[2] Aimé Césaire (1913-2008), écrivain, poète, dramaturge, essayiste, homme politique français né à La Martinique. Fondateur du “Mouvement littéraire de la Négritude” avec Léopold-Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas, anticolonialiste déterminé, il sera député de la Martinique et maire de Fort de France de 1945 à 2001.

[3] René Depestre par Claude Couffon, Poètes d’aujourd’hui, Paris, Seghers, 1986, p. 146

[4] Eugène Le Roy, Jacquou le croquant. Bibebook. Édition du Kindle, chapitre 9.

Mardi 19 mars 2019

« Savoir, ce serait posséder le Père quand il nous fait si cruellement défaut[1]. »

Nous manifestions dans Périgueux aujourd’hui pour le maintien et la qualité des services publics, l’urgence sociale, avec les syndicats CGT, FO, FSU… Le cortège était passablement conséquent, ce dernier jour d’hiver affichant des bribes de soleil sans renoncer à la fraîcheur du vent… le printemps devra attendre un jour de plus pour claironner son avènement, lui qui nous rappelle combien nous fûmes jeunes et longtemps, peut-être encore, malgré les apparences ; si nous vivons dix ans de plus, il est probable qu’alors nous le penserons !

Le Père. L’absence du père, du père de notre père… Ce sentiment d’incomplétude taraude, me semble-t-il, beaucoup d’entre nous. On pourrait repenser à ce qu’en disait Madly Bamy, dernière compagne de Jacques Brel, bien des années plus tôt lors d’un symposium organisé par l’association Lune-Soleil à Plazac. Son propre père était un oiseau volage, le géniteur de toute une fratrie ; entre tous ces enfants et leur mère la cohésion était si grande que l’absent n’était qu’un paramètre d’ajustement !

Jamais nous ne pourrons définir et juger les caractéristiques profondes de cette absence : légèreté, séduction, peur, irresponsabilité, incertitude, immaturité…

Aussi je propose que ce qui fut, qui est un fait, sans doute souvent relativement mal interprété, soit reconnu comme tel et qu’en lieu et place d’amertume, de violence… nous invitions la gratitude et la tendresse pour ceux qui nous ont donné la vie.

Au retour de ce voyage tout autour de Périgueux, m’attendait le roman-témoignage de Jean Sénac sur celui qu’il qualifiait de « gitan violeur », Ébauche du père, pour en finir avec l’enfance (Gallimard, 1989).

|

|

Qui me connaît sait mon admiration pour l’écrivain Paul Nizan[2], or justement, la troisième citation en préambule à cet ouvrage, est de sa signature :

« Aussi longtemps que les hommes ne seront pas complets et libres, ils rêveront la nuit. » ♦

_________________________

[1] Jean Sénac, Ébauche du père, pour en finir avec l’enfance, Paris, Gallimard, 1989, p. 17.

[2] Paul-Yves Nizan (1905-1940), romancier, philosophe, journaliste français. Auteur de Aden Arabie (1931), Les chiens de garde (1932), Antoine Bloyé (1933), Le Cheval de Troie (1935), La Conspiration (1938), Chronique de septembre (1939).

Lundi 18 mars 2019

Henry David Thoreau, ce grand précurseur qu’il faudrait prendre l’habitude de fréquenter. Son Journal me parait être une source de méditations qui engagent à la sérénité autant qu’à de profondes réflexions.

Dans l’ouvrage de Thierry Gillyboeuf, Henri David Thoreau le célibataire de la nature[1] les citations extraites de ce Journal en tête de chapitres sont de toute beauté.

|

|

|

Chapitre I, Concord : « Je crois que je pourrais écrire un poème que j’intitulerais ‟Concord” [2].

Comme chapitres, j’aurais : la Rivière, les Bois, les Étangs, les Rues, les Édifices, et les Villageois. Et puis le Matin, le Midi, et le Soir, le Printemps, l’Été, l’Automne et l’Hiver, la Nuit, l’Été indien, et les Montagne à l’horizon.[3] »

Chapitre V, Sur le fleuve : « Comme le paysage le long de cette rivière est magnifique, comme il ressemble à ce que nous aimons lire des forêts de l’Amérique du Sud ! Quelle exubérance d’herbages, quelle profondeur d’alluvions sur ses berges ! Ces vieux rochers préhistoriques, géologiques, antédiluviens, seuls les échassiers, ces oiseaux primitifs qui s’attardent parmi nous, sont dignes de les fouler. La saison dans l’attente de laquelle il semble que nous vivons est arrivée. L’eau en vérité, ne reflète le ciel que parce que mon esprit le reflète ; lui sont semblables sa sérénité, sa transparence et sa tranquillité[4]. »

Chapitre VIII, Rien d’ancien ni de nouveau : « Y a-t-il une liberté désirable, si nous n’avons pas dans l’esprit la liberté et la paix, si notre être le plus profond, le plus intime n’est qu’un étang bourbeux et croupissant ? Souvent, nous sommes si ébranlés par les chagrins qui viennent du commerce des hommes que nous ne pouvons réfléchir. Tout ce qui est beau nous paraît se suffire à soi-même. Beaucoup de ceux qui se sont mêlés longtemps au monde et qui ont mal subi l’épreuve ne semblent n’offrir que des épines, n’être que dards et écorce, sans rien de tendre, de pur au fond d’eux-mêmes, sans que rien ne reste de l’homme.[5] »

Chapitre IX, La moelle de la vie : « C’est en vain que nous rêvons d’une solitude lointaine. Il n’en existe pas. C’est la tourbière dans notre esprit et nos entrailles, la vigueur primitive de la Nature en nous, qui nous inspire ce rêve. Je ne trouverai jamais dans les déserts du Labrador une solitude plus grande que dans certains coins de Concord, c’est-à-dire la solitude que j’y porte. Un peu de noblesse, un peu plus de vertu, rendrait la surface du globe partout émouvante, neuve, sauvage.[6] »

Il nous propose une autre manière d’envisager la vie dont il a fait en personne l’expérience concrète. Ne serait-il pas le créateur du fameux concept de ‟décroissance heureuse” :

« Il ne faut pas d’argent pour acheter ce qui est nécessaire à l’âme.[7] »

« Cultivez la pauvreté comme une herbe potagère, comme de la sauge. Ne vous souciez pas d’obtenir de nouvelles choses, que ce soient des habits ou des amis. Tournez-vous vers les anciens ; revenez vers eux. Les choses ne changent pas, nous changeons. Vendez vos habits et gardez vos pensées. Dieu verra que vous ne manquez pas de compagnie.[8] » ♦

________________________

[1] Thierry Gillyboeuf, Henry David Thoreau le célibataire de la nature, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2012.

[2] Concord est une ville historique, située dans le Massachusetts, dans le nord-est des Etats-Unis. On peut notamment y voir l’étang de Walden. Henri David Thoreau (1817-1862), essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain, est né et est mort à Concord.

[3] Henry David Thoreau, Journal, 4 septembre 1841.

[4] Henry David Thoreau, Journal, 31 août 1851.

[5] Henry David Thoreau, Journal, 26 octobre 1853.

[6] Henry David Thoreau, Journal, 30 août 1856.

[7] Henry David Thoreau, La moelle de la vie, 500 aphorismes, anthologie établie par Thierry Gillyboeuf, aphorisme no 493, Mille et une Nuits no 500, 2009, p. 88

[8] Henry David Thoreau, La moelle de la vie, 500 aphorismes, anthologie établie par Thierry Gillyboeuf, aphorisme no 491, Mille et une Nuits no 500, 2009, p. 88

Dimanche 17 mars 2019

« Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur[1].»

Cette belle et calme propriété, à gauche, à la sortie du village de Montanceix lorsqu’on se dirige vers les Rolphies au sommet du plateau, était plus silencieuse depuis quelques mois. Sans doute à la manière dont le chanoine Pierre Pommarède l’écrivait pour évoquer le départ de notre amie Denise Robin, en 2001 : « le jour a baissé aux fenêtres, on a fermé la porte sur la route, avant que le fil ne se brise et que la corde ne se rompe au puits[2]. »

Depuis quelques semaines j’éprouvais une certaine inquiétude sur la solitude silencieuse de ces lieux. Mardi en fin de journée, en allant retirer l’ouvrage de Guy Desmaison à la Bibliothèque Charlotte Delbo, j’observais aux abords de la propriété un nombre inhabituel de véhicules. Hier matin, en ramenant cet ouvrage à la bibliothèque, le pressentiment se confirma, par la présence d’un grand nombre de véhicules. Ne recevant aucun des journaux locaux, j’ignorais donc que Guy Bastier s’était éteint mercredi 13 mars, le jour même où disparaissait le Père Roger Baret qui fut notre aumônier au Lycée Bertran de Born, ce que j’évoquerai un jour dans mes mémoires .

J’ai pu parler quelques minutes avec son plus jeune fils, Antoine Bastier, aujourd’hui Président du Conseil d’Administration et Administrateur de l’entreprise Chaux de Saint-Astier que je ne connaissais pas et qui préparait notre petite église, infiniment trop petite pour accueillir la foule qui, samedi après-midi, allait venir s’incliner devant cet homme qui fut le directeur des Usines à chaux de Saint-Astier et par ailleurs, et surtout, un authentique chrétien. C’est lui-même qui me disait : « J’ai mis ma foi en Christ et sans son intercession, il serait impossible d’atteindre au salut. » Il possédait une foi de charbonnier, mais si lumineuse qu’elle lui dictait toute sa conduite faite de gestes d’infinie bonté, d’attention aux plus modestes.

« Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites[3]. »

Aujourd’hui je me suis rendu au cimetière de Montrem, devant la tombe familiale d’une grande simplicité qui accueillait ce serviteur de Dieu où il a rejoint son épouse décédée en 2002.

|

Je l’avais rencontré parfois à des messes du Père Pommarède à l’École de Police ou à Montanceix, puis je lui avais rendu visite pour construire, sur le site des Amis de la musique française, un hommage à son ami le chanoine Pierre Pommarède. Le 9 août 2017, il m’avait confié ces quelques lignes : « J’ai rencontré Pierre Pommarède à la fin des années 40, à l’école Saint-Joseph à Périgueux. Notre amitié fut celle de toute une vie, le Père est le parrain d’un de mes enfants, et il était reçu dans cette maison tel un membre de la famille. Lors d’une fête réunissant la famille Bastier, le 10 juillet 2010, le père célébra une messe sous un chapiteau dans le parc. »

Ces dernières années, la santé du Père montrait des signes sérieux d’altération. Guy Bastier lui rendait visite rue Victor Hugo presque chaque jour au-delà de leurs échanges téléphoniques quotidiens. Le samedi 14 août, vers 18h00, alors qu’il arrivait chez lui, rue Victor Hugo, le Père lui avoua être très fatigué et avoir demandé au jeune remplaçant de son médecin de passer, ce qui advint assez tardivement. Guy Bastier devait, le lendemain, dimanche 15 août, trouver la pharmacie de garde pour se procurer la prescription médicale. Son ami le docteur Brachet lui fit aussi une visite dans la soirée et s’inquiéta de son état, tout en pensant que le médicament prescrit n’était pas adéquat à la situation qui lui semblait singulière. En le quittant, il l’invita à le rappeler si cela n’allait pas mieux, ce qu’il ne fit pas.

À 4h30 du matin, Guy Bastier fut réveillé par un appel du Père lui indiquant que se sentant beaucoup plus mal, il avait sollicité une hospitalisation, lui donnant quelques consignes pour son chien avant qu’il ne le rejoigne à l’hôpital en début de matinée.

C’est après avoir pris soin du chien vers 8h00, que Guy Bastier, arrivant à quelques mètres de l’entrée de l’hôpital reçut un appel l’informant du décès du Père, qui arrivé trop tardivement ne put subir l’intervention chirurgicale qui aurait pu le sauver d’une hémorragie interne. Le 15 août 2010 fut le jour de son rappel à Dieu.

Cette profonde compassion pour ses amis s’exprimait pour tous ceux qu’il savait dans les difficultés, le besoin, ne ménageant pas ses efforts pour servir avec humilité, générosité et discrétion son prochain. Une vraie vocation comme j’en ai peu connues. Disons, pour paraphraser le Père Pommarède, que sa préoccupation « c’était aussi pour visiter et se soucier, à l’hôpital ou chez elles, des personnes seules, âgées ou malades : des démarches, des attentions, une amitié que nous essayions, sans trop y parvenir, de lui rendre avec usure. C’était un Évangile qui se vivait au quotidien. »

Guy Bastier ne cachait pas que la disparition de son frère, il y a presque un an, l’avait beaucoup affecté. Il parlait volontiers et avec affection de son neveu, prêtre, qui a célébré, hier après-midi, l’office. J’ai toujours été étonné par son détachement, le peu de préoccupation qu’il avait de lui-même, il était humble et indifférent de tout ce qui agite les hommes. Sans doute même, comme il est dit dans Le Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos : il était parvenu à être détaché de son propre détachement[4].

Il y a quelques années, j’ai vu toute cette famille prosternée, à genoux et en prière, pendant l’office, dans cette petite église, si simple, si modeste, à laquelle Guy Bastier a rendu hier un ultime hommage en signe d’affection.

Le lundi 20 février 2012, en la cathédrale Saint-Front de Périgueux, j’assistais à la messe de Sépulture du Père Jean Briquet que j’estimais comme nous tous qui le connaissions. Dans son homélie, Monseigneur Michel Mouïsse, Évêque de Périgueux et Sarlat, nous fit part de leur ultime rencontre : « Je n’oublierai jamais ses dernières paroles : c’était chez lui, dans sa maison familiale, rue Lamartine, le jeudi 9 février dernier vers 11 h 30, trois jours avant l’accident de santé qui l’a entraîné dans la mort. Alors que nous parlions fraternellement il eut, à la fin de notre échange, cette parole merveilleuse et qui trouve aujourd’hui son accomplissement : “Voyez-vous, j’en suis actuellement à une nouvelle étape de ma vie : c’est l’étape mystique dans laquelle je suis en lien avec le Père, par le Fils, dans l’Esprit et je Lui ouvre mon cœur pour qu’Il prenne toute la place en moi.” »

Ce fut, j’en ai la conviction, cette même union spirituelle que seul un homme de bonté et de prière peut avoir avant, pendant et après sa mort. Guy Bastier était et demeure avec Dieu. Dans sa vie comme dans sa mort il appartient au Seigneur. ♦

______________________________

[1] La Bible, Lettre de Saint Paul aux Romains, 14,8.

[2] La Bible, Ecclésiaste, 12, 2.

[3] La Bible, Matthieu, 25, 40.

[4] Le Dialogue des Carmélites, Georges Bernanos, Francis Poulenc. Première rencontre de la jeune postulante Blanche de la Force et de la très vieille Prieure du Couvent des Carmélites. Blanche : « Il doit être doux, ma Mère, de se sentir si avancée dans la voie du détachement qu’on ne saurait plus retourner en arrière. ». Réponse de la Prieure : « Ma pauvre enfant, l’habitude finit par détacher de tout. Mais à quoi bon, pour une religieuse, être détachée de tout, si elle n’est pas détachée de soi-même, c’est-à-dire de son propre détachement ? » C’est l’expression d’une forme extrême de l’engagement, forme dans laquelle l’engagement lui-même est engagé, c’est-à-dire remis entre les mains des hommes, et entre les mains de Dieu.

Samedi 16 mars 2019

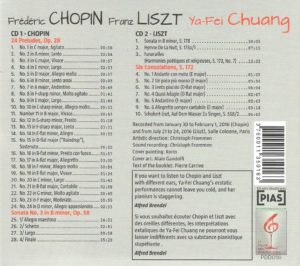

Je n’évoque guère le nom de Chopin, si populaire cependant, davantage celui de Liszt, même si ses partitions orchestrales me gênent parfois par la sécheresse des percussions. Pour autant il y a dans l’immensité de ses œuvres pianistiques des pièces qui me troublent, telle cette Bénédiction de Dieu dans la Solitude, extraite des Harmonies Poétiques et Religieuses.

Je recevais avant-hier un double disque auquel je ne m’attendais absolument pas. Ce double album est cependant bien séduisant au premier regard et la pianiste, Ya-Fei Chuang, davantage encore.

|

|

|

|

|

|

| Photos © Palais des Dégustateurs, Grenoble | ||

Un caviste passionné de musique, Eric Rouyer, du label Le Palais des Dégustateurs à Grenoble, m’adresse de temps à autre de pures merveilles, dont des enregistrements de musique française [Les Sonates pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré, Charles Koechlin et le Chant élégiaque de Florent Schmitt, par Alain Meunier et Anne Le Bozec ; les Sonates pour violon et piano de Maurice Ravel, Francis Poulenc et Claude Debussy par le duo Gérard Poulet-Christian Ivaldi ; les Sonates pour violon et piano d’Albéric Magnard et César Franck interprétées par Gérard Poulet et Jean-Claude Vanden Eynden].